Евгений Ухналев родился в Ленинграде в сентябре 1931 года. Вместе с родителями пережил первую блокадную зиму, после чего семью эвакуировали на Урал. Обратно в Ленинград Ухналевы возвращаются сразу после блокады. Евгений начинает заниматься в школе при Академии художеств. Вскоре после того как художнику исполнилось 17 лет, его арестовали по 58-й статье УК. Его обвинили в подкопе под мавзолей и покушении на Сталина и приговорили к смертной казни, но позже заменили казнь на двадцать пять лет лагерей. Якобы студент-художник собирался вырыть подкоп из Ленинграда в сторону Москвы — под Мавзолей. Следователи на полном серьёзе допытывались у Евгения: в какой из праздников он намеревался осуществить теракт? 1 мая или 7 ноября?

1947 год, 16 лет. За год до ареста

Почти год он провел в тюрьме «Кресты», потом — в Воркутлаге работал в «шарашке», сначала копировщиком, потом архитектором. Художник находил возможность зарисовывать на кусочках бумаги, размером чуть больше почтовой марки, пером и тушью лагерные пейзажи, состоящие из выходов угольных шахт и бараков. Он много рисовал портретов тех, с кем общался, раздаривая их на память. Из лагеря Евгений Ухналев вышел после смерти Сталина в 1954 году. Через пять лет последовала реабилитация.

1954. Фото из справки об освобождении

В 1967—1975 годах — главный архитектор Государственного Эрмитажа. С 1998 года — ведущий художник Государственного Эрмитажа. В 1992—1998 годах — специалист-эксперт аппарата Государственной герольдики при Президенте Российской Федерации. 29 июня 1999 года был включен в состав Геральдического совета при Президенте. 2 сентября 2015 года, на 84-м году жизни, Евгений Ухналёв скончался в Петербурге..

"Я всегда думал, что однажды лагерь закончится и будет какое-то другое существование. Мы все — возьму на себя смелость сказать «мы все» — были уверены, что сидение, которое назначено нам этими, простите, органами, — чушь собачья. Когда мое следствие кончилось, я спросил судебного исполнителя: из вашего опыта — сколько мне могут дать? Он спокойно ответил: «Знаете, 10 лет точно».

Меня это ошарашило! Как будто по лицу ударили, даже по рылу. Мне 17, срок 10, мама дорогая! Это было страшно. Но когда на суде мне дали 25 лет, это было уже смешно.

Освободили меня действительно внезапно, через шесть лет. Когда ехал домой, два часа ждал пересадки в Вологде. Вышел, пошел по улице и вдруг увидел, что на асфальте расчерчены «классики» и девчушки-козявки прыгают по ним. Странная вещь… Только в тот миг я почувствовал, что я на воле.

Вернувшись в Ленинград, несколько дней сидел, не выходя, у окошка. Было лето. Даже не знаю, о чем я думал. Пока был в лагере, родители за меня переживали, хлопотали, добивались переследствия. Но думали так же, как почти все вокруг: «Дыма без огня не бывает», «Хоть теперь наберутся ума-разума». Когда вернулся домой, один из первых вопросов мамы был: «Ну что, теперь ты исправился?» Да, мамы… Винить ее нельзя: сколько лет оболванивали."

"Отказаться от лагерного опыта я бы не хотел. Это было мое взросление, там я не преднамеренно, но естественно стал человеком. Нормальный человек должен был прийти к пониманию про страну, про себя на фоне этой страны, на фоне времени, на фоне всей своей внутренней организации. В лагере это было быстрее, острее, нагляднее, даже рафинированнее.

У нас на Воркуте… До сих пор говорю «у нас», здесь для меня все чужое… Несколько лет назад съездил туда и поразился. От 90% шахт не осталось и следа. Там, где поднимались огромные терриконы, — голая тундра. Стоят совершенно мертвые вольные поселки, одни кирпичные остовы. И даты на фронтонах: 1953 год, 1954-й… Мы в нашей шарашке их проектировали, а теперь я увидел их в натуре — но уже мертвыми.

Зачем все это было нужно? Те жертвы, те выспренные слова — страдания людей? Зачем даже вольных надо было заставлять жить в жутких условиях 10-месячной зимы? Осталось ощущение бессмысленности всего: этого угля — сколько его там давали? — того, как работали заключенные, как они его добывали — в пять раз меньше, чем можно. Везде была туфта, бессмысленность и туфта.

![Евгений Ильич Ухналёв (4 сентября 1931, Ленинград, РСФСР, СССР — 2 сентября 2015, Санкт-Петербург, Россия[1]) — российский художник, Народный художник Российской Федерации (30 июня 1997 года), художник современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград Российской Федерации.](https://bessmertnybarak.ru/files/2/images/bez_fotoshopa/ludi_i_sudbi/hudogniki/uhnalev/evgeniy_ukhnalev_4.jpg)

За что мне любить эту страну? Что мне прощать? Прощать, конечно, нельзя и не надо. Если зло — большое и маленькое — уже было, какое может быть прощение? Бессмысленно, рассудку вопреки..

Если быть оголтело религиозным, можно думать, что Ему будет предоставлено право прощать. Но мы не знаем, какие у Него законы, за что он простит, за что накажет."

...Сейчас, когда я изредка начинаю кому-то рассказывать о следствии, мне сразу задают вопрос: «Били?» Нет, меня не били. «Ну так а что тогда?» В этом тоже очень много нашего… Но меня не били, я был наивным мальчишкой — за что бить-то? Я мог сколько угодно спорить, говорить, что здесь написано так-то, а на самом деле было так-то, но мне отвечали: «Ты не понимаешь, просто одно из другого вытекает». Как у Пушкина, когда Лжедмитрия ловили на польской границе: «Не всяко слово в строку пишется». В общем, следствие шло гладко, следователь доброжелательно клепал свое дело.

![Евгений Ильич Ухналёв (4 сентября 1931, Ленинград, РСФСР, СССР — 2 сентября 2015, Санкт-Петербург, Россия[1]) — российский художник, Народный художник Российской Федерации (30 июня 1997 года), художник современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград Российской Федерации.](https://bessmertnybarak.ru/files/2/images/bez_fotoshopa/ludi_i_sudbi/hudogniki/uhnalev/evgeniy_ukhnalev_5.jpg)

...По их мнению, мы собирались рыть подкоп из Ленинграда в Москву под Кремль, под Мавзолей. Ну как же, возмущался я, это же невозможно! «Почему невозможно, — доброжелательно отвечал следователь, — сейчас существуют специальные машины». Да, говорил я, но у нас же не было такой машины. «Но ты же понимаешь, что такая машина есть, — отвечал следователь, — а раз она есть — значит, ее можно приобрести». Ну, отвечал я, теоретически, конечно, можно. И вот так вырисовывалось дело. А подкоп мы рыли, естественно, чтобы взорвать товарища Сталина — или во время майских праздников, или во время ноябрьских, зависело от того, как бы мы успели дорыть. А оружие нам нужно было, чтобы стрелять по солидным автомобилям большого начальства здесь, в Ленинграде. Например, чтобы совершить террористическое нападение на маршала Говорова… И вот меня уговаривают, что это сделать легко, потому что известно же, где живет маршал — в таком-то доме на Петроградской. И мне приходится отвечать, что в принципе, по логике, да, возможно. Я не влезал ни в какие споры.

...Некоторое время я сидел один, потом то ли меня подселили к кому-то, то ли его ко мне, не помню. Ему было под шестьдесят, и я, к сожалению, не помню его фамилию, хотя стоило бы — добрый был человек. Он был из породы тщедушных крючков, и я на собственном опыте убедился, что внешний вид человека не имеет значения, ни о чем не говорит. Вообще за долгое время сидения в тюрьме и в лагере я очень сильно стал сомневаться в латинской поговорке «в здоровом теле — здоровый дух». Наоборот, я убедился, что очень многие, казалось бы, тщедушные людишки оказывались более крепкими и более живучими, чем здоровяки. Они как будто двужильные. Вот он был из таких, внешне тщедушный, но сильный. И очень добрый, очень бесконфликтный, очень разговорчивый. Мы с ним много болтали обо всем. Очевидно, всю жизнь он был ворчуном. Все было не по нему, «сейчас плохо, а раньше было хорошо». И вот у него дома была одна калоша, которую он хранил, словно какой-то важнейший артефакт. Эта калоша была очень качественная, производства еще дореволюционного завода «Треугольник», который потом называли «Красным треугольником». И он всегда всем гостям, знакомым и незнакомым, демонстрировал эту калошу и говорил: вот какое качество было раньше. И кто-то на него настучал. Естественно, было пришито черт-те что: японский шпион, абиссинский шпион, новозеландский шпион, но это неважно, на это никто не обращал внимания, даже сами следователи.

![Евгений Ильич Ухналёв (4 сентября 1931, Ленинград, РСФСР, СССР — 2 сентября 2015, Санкт-Петербург, Россия[1]) — российский художник, Народный художник Российской Федерации (30 июня 1997 года), художник современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград Российской Федерации.](https://bessmertnybarak.ru/files/2/images/bez_fotoshopa/ludi_i_sudbi/hudogniki/uhnalev/evgeniy_ukhnalev_6.jpg)

...Еще одно интересное наблюдение — когда охранники кого-то куда-то вели, они всегда стучали ключом по пряжке, чтобы те, кто кого-то ведет к ним навстречу, слышали. И вот однажды меня куда-то вели, а навстречу из-за угла вдруг вынырнул другой охранник — наверное, оба недостаточно громко стучали и не услышали друг друга. И я увидел, что он вел совсем какую-то маленькую девчушку, лет двенадцати, школьницу, в коричневом фартучке. Охранники растерялись — кого куда? А надо заметить, что двери в камеры располагались в нишах, так что меня в этой нише лицом к стене прижали, пока ее проводили, и больше я ее, конечно, не видел.

А уже потом, когда я сидел в Крестах, мне в камеру закинули двух огольцов, малявок лет по тринадцать. Я с ними просидел недели полторы. Спросил их — за что посадили? И они рассказали удивительную, но совершенно обычную историю. Они раньше уже сидели по малолетке, потому что были какими-то воришками. Их готовились отправить в колонию, где было школьное обучение. Отправки они ожидали в том корпусе Крестов, который окнами выходит на улицу Комсомола. Причем улица не очень далеко от корпуса, за стеной с колючей проволокой. И однажды по улице перла какая-то демонстрация — ликующая толпа с лозунгами и плакатами. А у мальчишек в камере окно было приоткрыто. Они повисли на решетке и закричали: «Дяденька Трумэн, приди и освободи нас!» А надо понимать, что под каждым окном снаружи написан номер камеры, так что вертухаи, которые были во дворе, мгновенно определили, откуда кричали. Было следствие, суд, все как полагается, и мальчишки схлопотали 58-ю, по-взрослому.

![Евгений Ильич Ухналёв (4 сентября 1931, Ленинград, РСФСР, СССР — 2 сентября 2015, Санкт-Петербург, Россия[1]) — российский художник, Народный художник Российской Федерации (30 июня 1997 года), художник современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград Российской Федерации.](https://bessmertnybarak.ru/files/2/images/bez_fotoshopa/ludi_i_sudbi/hudogniki/uhnalev/evgeniy_ukhnalev_7.jpg)

...При этом важно знать, что независимо от статьи и вообще от человека в лагере почти все понимали все и про Сталина, и про Советскую власть. Были ничтожнейшие единицы, которые говорили иначе, но я абсолютно не ручаюсь, что они говорили откровенно. Скорее всего, то была маска, маска приспособленчества: «Вот я какой лояльный. Вы все сидите, потому что вы сволочи, изменники родины, предатели, враги народа, а я честный человек, и посадили меня ошибочно. И даже те, кто сажал, не виноваты. Просто ошибка, с кем не бывает…» Более того, эти люди писали очень много разных жалоб всяким генеральным прокурорам: «Вот все сидят сволочи, один я невинный. Прошу разобраться». Но в основном, конечно, все понимали.

...И вот наконец умирает Сталин! Нужно понимать, прочувствовать подкоркой, что он был божеством, он был равен божеству, между ним и божеством не было различия, поэтому в человеческом мозгу существовал некий тормоз, некое табу. Грешно просто ликовать: «А-А-А-А!» Плохое, страшное, жуткое, но божество! Можно знать и помнить все его злодейства, но от этого он не перестает быть божеством. И все затихли. Каждый на долгие часы ушел в себя — и зэки, и вольные.

...Это был всеобщий ступор. Очень сложный с психологической точки зрения момент. Уверен, что все, кто еще жив, помнят этот момент. В городах, конечно, творился полный бардак, слезы, люди галоши теряли: «Как же мы теперь?» Хотя я помню, что еще до его смерти происходило разное, разговоры все равно какие-то шли. «А вот если помрет?» — «О, плохо будет!» — «Да как это? Почему плохо будет? Хорошо будет!» Я тогда настаивал на том, что будет плохо, потому что никто, ни один человек на земле не знает, что мы сидим, что нас так много. Я думал, что в этот день нас перестанут кормить, потому что никто не знает, что мы есть.

![Евгений Ильич Ухналёв (4 сентября 1931, Ленинград, РСФСР, СССР — 2 сентября 2015, Санкт-Петербург, Россия[1]) — российский художник, Народный художник Российской Федерации (30 июня 1997 года), художник современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград Российской Федерации.](https://bessmertnybarak.ru/files/2/images/bez_fotoshopa/ludi_i_sudbi/hudogniki/uhnalev/evgeniy_ukhnalev_8.jpg)

Уже на следующий день на работу пришли вольные и стали рассказывать. В ближайшем к шахте городе на площади стоял памятник Сталину, и к нему стихийно стал стекаться народ. Собралась большая толпа. И мимо проходил какой-то человек, остановился напротив памятника и внятно, громко, чтобы все слышали, сказал: «Стоишь, сволочь? Скоро тебя скинут!» И его никто не остановил, никто не схватил его за рукав, не выяснил его фамилию. Вот такие вещи нам рассказывали вольные. А я думал: «Да, правильно, скинут…»

Была всеобщая растерянность — непонятно, что будет дальше. На следующий день вольные с ужасом, как о каком-то богохульстве, рассказывали про то, что ночью кто-то отпилил голову у памятника Сталину — был такой памятник: скамейка, на ней сидят Ленин и Сталин и о чем-то беседуют. И вот Сталин остался без головы. Потом этот памятник накрыли брезентом, но все равно было видно, что голова там всего одна.

Но все же настоящий праздник был, когда арестовали Берию. Стихийный, никем не управляемый народный праздник. Как и в день смерти Сталина, стоял хороший солнечный день, только уже летний. Сначала пошел слух, что с Берией что-то не так. Я, помню, спорил: «Ладно, что не так, ничего подобного. Он в ГДР сейчас!» — «Нет, не в ГДР, а что-то не так…» А потом, когда уже объявили, тогда и началось. Люди не вышли на работу. Потому что в отличие от Сталина Берия не был божеством, он был человеком, это была реальная сволочь из плоти и крови. И все прекрасно знали, что за реальным осуществлением всех зверств стоит именно он. Тот только приказы отдавал, а этот непосредственно делал.

![Евгений Ильич Ухналёв (4 сентября 1931, Ленинград, РСФСР, СССР — 2 сентября 2015, Санкт-Петербург, Россия[1]) — российский художник, Народный художник Российской Федерации (30 июня 1997 года), художник современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград Российской Федерации.](https://bessmertnybarak.ru/files/2/images/bez_fotoshopa/ludi_i_sudbi/hudogniki/uhnalev/evgeniy_ukhnalev_9.jpg)

...Шел 1954 год. Вызвали меня как-то в штаб, с папиросной бумаги зачитали, что мой 25-летний срок скостили до десяти лет. То есть мне оставалось сидеть еще четыре года, и было совершенно наплевать — что скостили до десяти, что дали еще пятьдесят. На моей памяти был только один человек, фамилии которого я не помню, но звали его Измаил Музафарович, из Баку, азербайджанец, очень хороший дядька, — ему дали пять лет, он эти пять лет отсидел и освободился. А тут было двадцать пять, стало десять, да и на здоровье.

А через какое-то время прошел слушок, что начальство составляет некие списки. Оказалось — списки тех, кто был посажен в несовершеннолетнем возрасте. И в один прекрасный день — как раз светило яркое солнце, были первые дни июня или самый конец мая, не помню — вызывают меня в штаб... Я зашел в какую-то комнатку, сидят офицеры — погоны зеленые. Фамилия, имя, отчество, статья, срок, начало срока, день рождения и так далее. Я на все вопросы ответил. Причем все эти данные у них, естественно, были, но таков порядок, куда денешься. «Ладно, идите». Вышел я опять на крыльцо, сижу вместе со всеми. Никто не понимает, что дальше. Какой суд? Зачем суд? Уже потом стало ясно, что, оказывается, вышло постановление Верховного Совета о том, что те, кто сел в несовершеннолетнем возрасте и просидел более половины срока, по решению суда могут быть свободны. Снова это решение суда!

...Мама была очень наивным, очень доверчивым человеком. Верноподданным, как и миллионы остальных. К тому же она работала в «Интуристе», а ее сын сидел в лагере — это важное обстоятельство. Когда они с бабушкой вернулись с вокзала, где встречали меня, я уже был дома, мылся в ванной. Хотя ванной тогда еще не было, был просто кран с холодной водой. Мама зашла в ванную, и одними из первых ее слов были: «Ну, я надеюсь, ты теперь стал другим человеком, ты осознал свои ошибки…» Мне было очень нелегко уверить ее, что я стал еще хуже. И это ее, конечно, огорчило.

...Сейчас принято жалеть о том времени, говорить, как было хорошо, но те, кто так говорит, просто не понимают, что на самом деле было мало хорошего. Их устраивало, что «Докторская» или даже «Отдельная» колбаса стоила два двадцать, и их совершенно не смущает, что, кроме этих двух сортов, другой колбасы не было вообще, не существовало. Недавно зашел с женой в одну из подворотен на Загородном проспекте и вдруг отчетливо вспомнил картину — во двор с улицы заходит тетка, везет на тележке какой-то ящик, собирается чем-то торговать. А за ней бежит хвост, человек сто, если не больше, и каждый держится за другого, чтобы очередь не распалась. Еще даже никто не знает, чем будут торговать. Оказалось — сосиски.

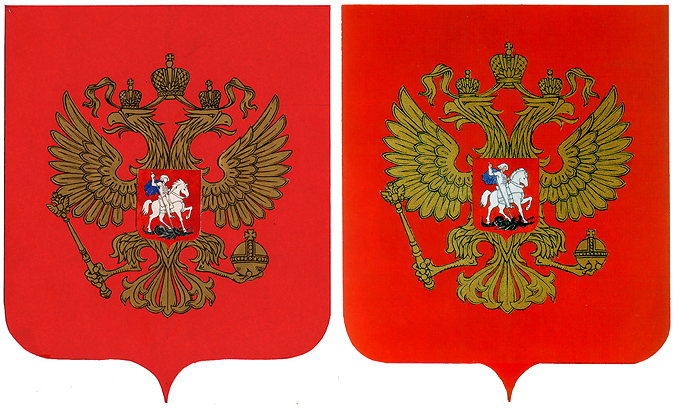

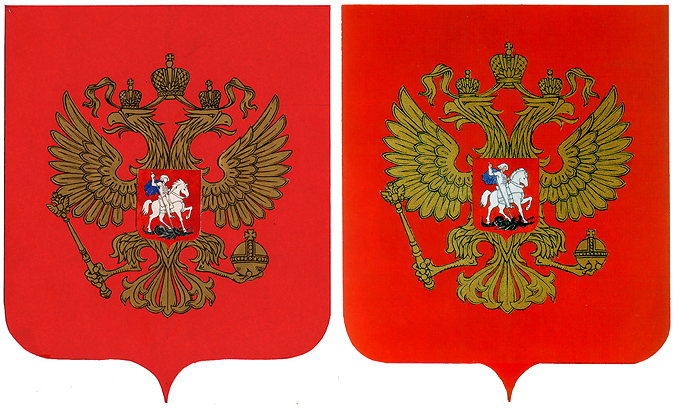

К работам Евгения Ухналёва относятся:

• Государственный герб Российской Федерации (принят 30 ноября 1993),

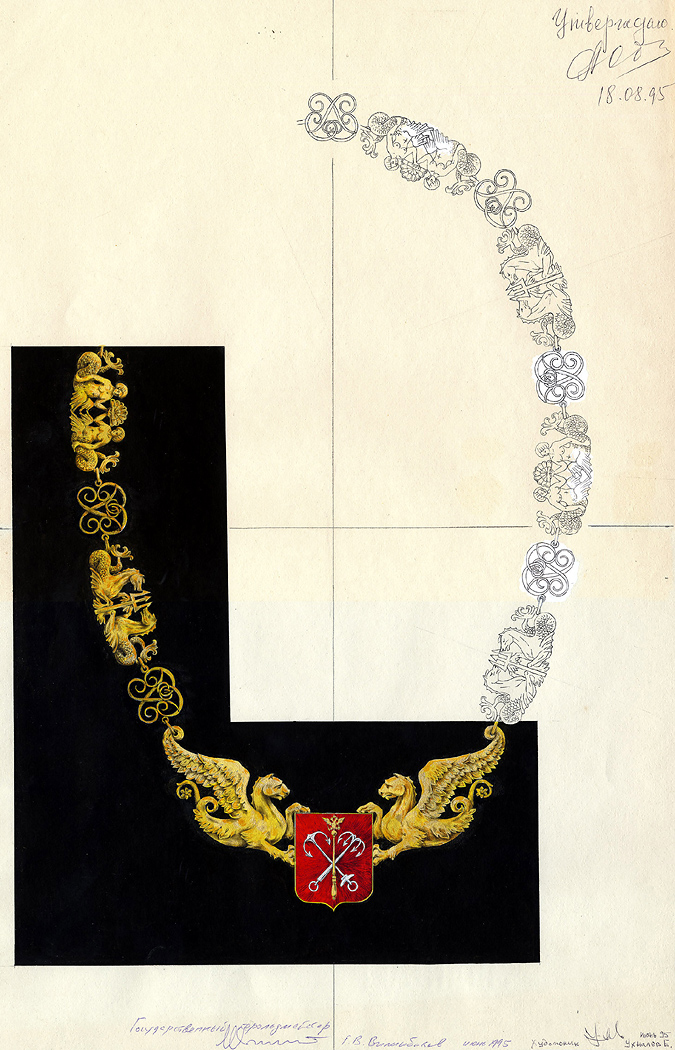

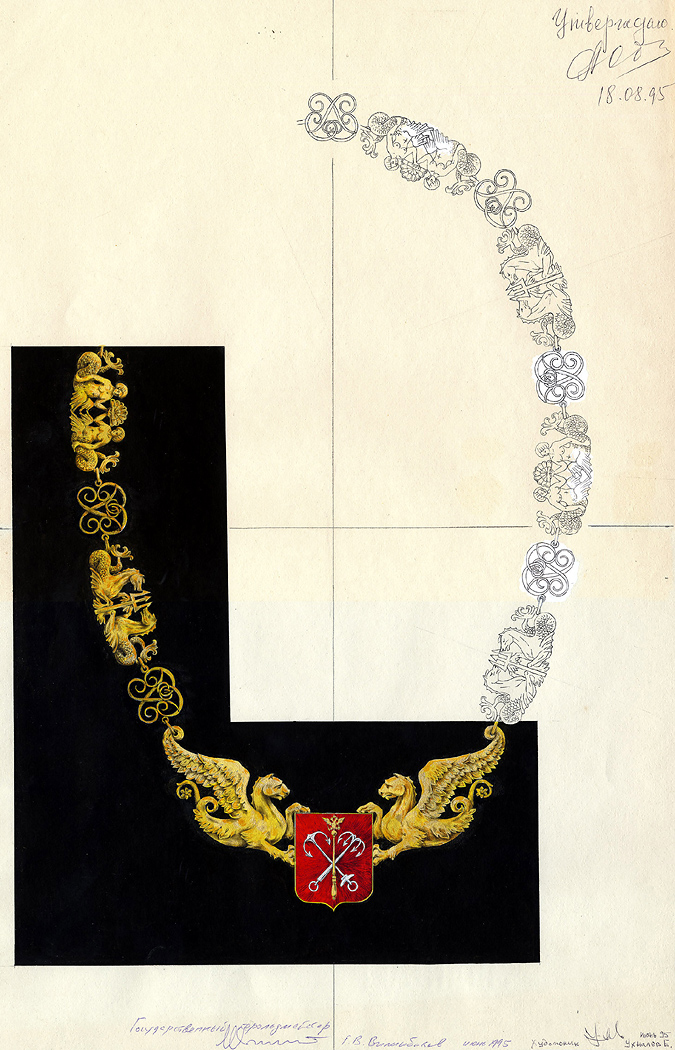

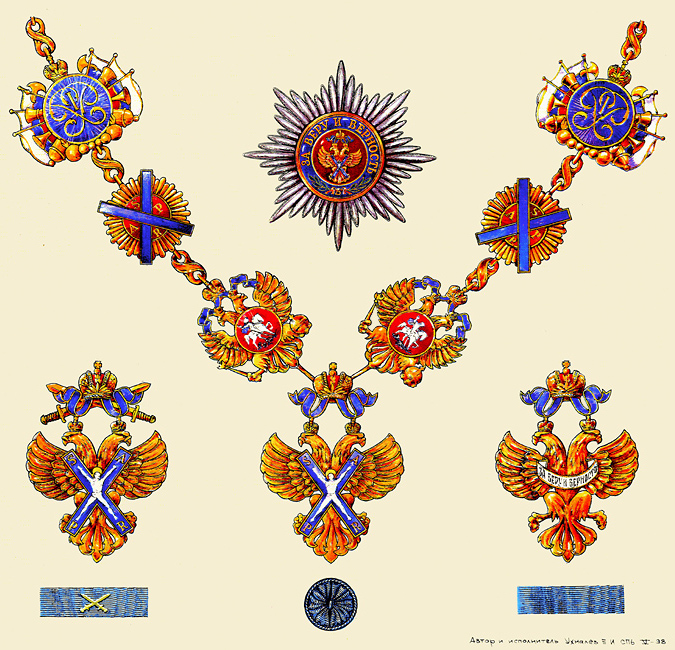

• штандарт и знак (цепи) Президента Российской Федерации,

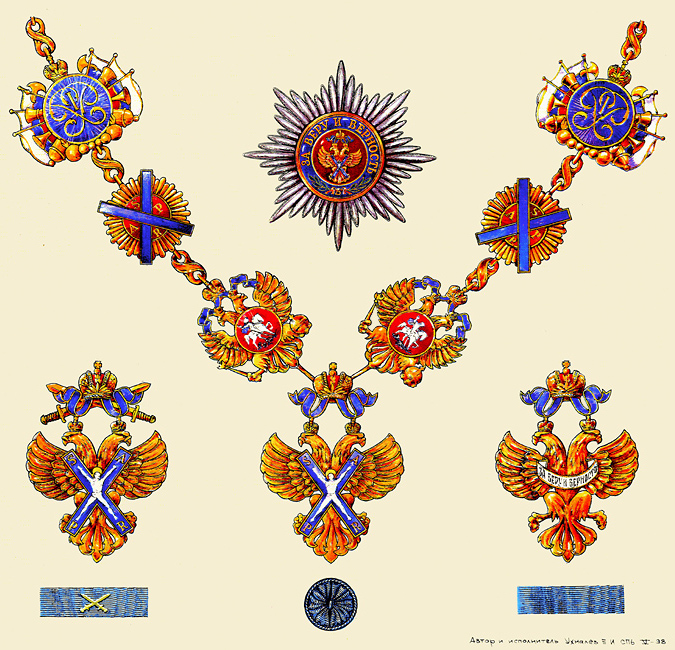

• рисунки знаков орденов Святого апостола Андрея Первозванного, «За заслуги перед Отечеством» и ордена Мужества,

• должностной знак Губернатора Санкт-Петербурга (с цепью),

• свидетельство Президента Российской Федерации о покровительстве государственному Эрмитажу,

• медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»,

• знак и диплом Лауреата Государственной премии Российской Федерации, памятный знак «300 лет Российской гвардии»,

• знак «10 лет восстановления геральдической службы России», «15 лет восстановления геральдической службы России»,

• эмблема и членский знак Геральдического совета при Президенте Российской Федерации.

Источник |

![Евгений Ильич Ухналёв (4 сентября 1931, Ленинград, РСФСР, СССР — 2 сентября 2015, Санкт-Петербург, Россия[1]) — российский художник, Народный художник Российской Федерации (30 июня 1997 года), художник современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград Российской Федерации.](https://bessmertnybarak.ru/files/2/images/bez_fotoshopa/ludi_i_sudbi/hudogniki/uhnalev/evgeniy_ukhnalev_4.jpg)

![Евгений Ильич Ухналёв (4 сентября 1931, Ленинград, РСФСР, СССР — 2 сентября 2015, Санкт-Петербург, Россия[1]) — российский художник, Народный художник Российской Федерации (30 июня 1997 года), художник современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград Российской Федерации.](https://bessmertnybarak.ru/files/2/images/bez_fotoshopa/ludi_i_sudbi/hudogniki/uhnalev/evgeniy_ukhnalev_5.jpg)

![Евгений Ильич Ухналёв (4 сентября 1931, Ленинград, РСФСР, СССР — 2 сентября 2015, Санкт-Петербург, Россия[1]) — российский художник, Народный художник Российской Федерации (30 июня 1997 года), художник современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград Российской Федерации.](https://bessmertnybarak.ru/files/2/images/bez_fotoshopa/ludi_i_sudbi/hudogniki/uhnalev/evgeniy_ukhnalev_6.jpg)

![Евгений Ильич Ухналёв (4 сентября 1931, Ленинград, РСФСР, СССР — 2 сентября 2015, Санкт-Петербург, Россия[1]) — российский художник, Народный художник Российской Федерации (30 июня 1997 года), художник современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград Российской Федерации.](https://bessmertnybarak.ru/files/2/images/bez_fotoshopa/ludi_i_sudbi/hudogniki/uhnalev/evgeniy_ukhnalev_7.jpg)

![Евгений Ильич Ухналёв (4 сентября 1931, Ленинград, РСФСР, СССР — 2 сентября 2015, Санкт-Петербург, Россия[1]) — российский художник, Народный художник Российской Федерации (30 июня 1997 года), художник современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград Российской Федерации.](https://bessmertnybarak.ru/files/2/images/bez_fotoshopa/ludi_i_sudbi/hudogniki/uhnalev/evgeniy_ukhnalev_8.jpg)

![Евгений Ильич Ухналёв (4 сентября 1931, Ленинград, РСФСР, СССР — 2 сентября 2015, Санкт-Петербург, Россия[1]) — российский художник, Народный художник Российской Федерации (30 июня 1997 года), художник современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград Российской Федерации.](https://bessmertnybarak.ru/files/2/images/bez_fotoshopa/ludi_i_sudbi/hudogniki/uhnalev/evgeniy_ukhnalev_9.jpg)