Приобрести книгу в нашем магазине: http://www.golos-epohi.ru/eshop/catalog/128/15557/

На Парчу мы явились в конце января 1932 года. Не надо думать, что мы забыли обо всех. Нет. Ни о матери, ни об отце, ни о сестрах и младших братьях мы не забывали никогда. Но теперь, уже на подходе к тому самому месту, где почти семь месяцев назад оставили их, чувства сыновнего долга была до глубины души обострены и мы с содроганием ловили себя на неотступных мыслях: "Живы ли они? Да неужто?.."

Мы знали, что, не доходя одиннадцати километров до Старой Ляли, нужно свернуть влево и кратчайшим путем выйти к месту первичного поселения — на Парчу. Так мы и сделали. Летняя тропинка, прикрытая снегом, угадывалась и привела нас к реке. Но Боже мой! Ничего не узнать! За время наших скитаний построен целый поселок переселенцев. И уже не на Парче, а двумя километрами выше по реке. Появилось там много новых спецпереселенцев с Украины.

Бревенчатые хаты, из труб которых выползали лохматые дымы.

Было холодно. Кое-где замечались люди — обитатели поселка, а рядом, на склоне, — кладбище. Бугорки могил, разбросанные как пришлось, представляли невеселую картину. У первого же встречного мы спросили: живы ли наши? На украинском языке мы услышали:

— Старый давно тикав, а стара туточки, жива. Ось дывись, у той хати живе! — и указал нам, как пройти.

Так мы оказались опять возле наших. Матери немного повезло, она работала на кухне, а потому голод ее не касался в той мере, как прочих.

Но об этом — потом, а теперь по порядку.

На Парче вместе с матерью оставались наша сестра Анна, девятилетняя Маша и Василек, которому было лет шесть. О наших скитаниях мать ничего не знала — около четырех месяцев писем не получала и, конечно, догадывалась, что дела наши незавидны. Она рассказала, что отец вместе с Павлушей оставил Парчу немногим позже нас в истекшем году, что сейчас он находится под Москвой, работает около Можайска в совхозе кузнецом, что уже несколько раз получала от него почтовые переводы, но как там и что, точно не знала, адрес был на фамилию Тарасова. Теперь же, увидев нас, обрадовалась: сыновья пришли к ней живыми, — "хоть бы глянуть на своих родных, хоть бы словом обмолвиться".

В бревенчатой хате, срубленной из свежих, на месте поваленных лиственничных деревьев, без элементарных плотницких навыков, что сразу же замечалось по кривизне углов и кособокости самого сруба, мать занимала угол справа от левого входа. Входных дверей в хате было две, так как она рассчитана была на две семьи. Сейчас же в ней размещалось четыре. Большая русская печь с двумя топками сложена была в простенке между дверей. Перегородок в хате не было, и жильцы всегда были на виду друг у дружки. Но это и не считалось бедой, судьба обязывала мириться с тем, что есть, да и не эти неудобства были важны. Хотя одно к одному: сырые стены промерзали, покрывались инеем, а когда топились печи, иней таял, с потолка капало, стены сочились и обрастали слизистой плесенью, двери были без тамбуров и при открывании врывался леденящий холод. К тому же люди были в угнетенном состоянии, в поселке свирепствовал сыпной тиф, умирали, по существу, не получая никакой медицинской помощи, каждый только и ждал, что вот-вот придет и его черед.

Для каждой семьи по углам хаты были устроены дощатые настилы: тут спали, тут ели, тут же, кто что мог, мастерили. Но после того, что пришлось видеть и испытать, находясь в этапных пересылках, нас уже ничто не удивляло и не страшило. Казалось даже, что это еще ничего, бывает и хуже.

Знакомых мы здесь почти не встречали, а если кто и встречался, то в основном старики. Молодежи — ни видно, ни слышно: кто-то бежал, кто-то был угнан на более отдаленные участки, а кого-то не было уже и в живых.

Чувства неловкости, что нам пришлось явиться на прежнее место, мы не испытывали, хотя и понимали, что некоторые могли считать, что мы давно растворились в людском море и живем, не ведая нужды, ан — вот они, никуда не делись. Вид наш говорил сам за себя. Усталые, исхудавшие и обовшивевшие, поверженные неудачами, мы утратили чувство стеснения. Любопытство же тех, кто, может, и сердечно был склонен разделить нашу печаль, мы принимали с недоверием, и не было сил отвечать на разного рода расспросы.

В той же хате, где мы нашли нашу маму, жили и Шупинские, старик со старухой. Они явно доживали свои дни. Знали же мы их еще на родине, в Загорье, так как по материнской линии они доводились нам в некоей доле своими и жили совсем недалеко, в деревне Ковалево. Их единственный сын, Яков, довольно грамотный человек, с малых лет окруженный родительской заботой и чуть ли не благоговением, тоже был вывезен вместе со своими родителями в ссылку, но в момент нашего возвращения на Парчу его там не было, он бежал вместе со своей женой, и, как можно было понять, старики не знали ничего о его судьбе. Это, конечно, не значило, что Яков оставил стариков на произвол судьбы ради спасения самого себя. Как правило, молодые бежали с ведома и благословения старших: не бежать — стало быть, добровольно согласиться с неминуемой гибелью. Правота таких суждений была очевидна: за первый неполный год пребывания на реке Ляле таежное кладбище приняло в себя сотни безвременно ушедших спецпереселенцев.

Сам старик Шупинский все еще продолжал работать, ходил на конюшню, но уже без всяких надежд на что-то лучшее. Глядя на него, я вспоминал, что именно он слыл невероятным силачом в округе наших деревень. Вряд ли кто мог поверить в это теперь. Едва передвигаясь, исхудавший и потому нескладный, он не мог уже ни встать, ни сесть без того, чтобы не опереться своими костлявыми свисающими руками. Две другие семьи нам прежде не были знакомы. Одна из них — старик и старуха Лисовские. Она совсем не вставала, была в крайне тяжелом состоянии, а старик еще держался на ногах и неотступно ухаживал за больной. Вскоре он остался совсем один. Какое это было горе для старого человека! Он стал никому не нужен.

В первый же день мать рассказала нам кое-что об отце. Летом 1931 года, августовской ночью, он попрощался и с тринадцатилетним Павлушей покинул Парчу. Это было трудное расставанье: он уходил от своей семьи, от своих детей, кому должен был помогать и хотел помогать, но, оставаясь вместе с ними, не мог этого сделать. Но ведь, и уходя от них, и ради них, понимал, что было слишком мало шансов на благополучный успех. И все же избрал последнее — уйти. В неизвестность.

Планов его мать не знала и рассказать могла лишь самую малость. Работает кузнецом в совхозе "Гигант" близ Можайска, пишет скупо, называет себя Тарасовым Демьяном Никитьевичем, каждый месяц присылает сто рублей почтовым переводом. Подробностей о себе не сообщал.

А наутро следующего дня нам предстояло объявиться коменданту поселка. Так сказать, с повинной. Это не казалось простым вопросом, неотвязно думалось: "Что нас ждет? Как посмотрят, что скажут?"

Ведь возвратились мы на прежнее место ссылки спустя более полугода, да и не по своей воле. Для переселенцев комендант был что называется главной фигурой, от которого зависело все. Но не явиться нельзя, и мы пошли к комендантскому домику, туда, где стояли бараки в полутора километрах от спецпереселенческого поселка.

В промерзшем коридорчике бревенчатого домика нас встретил пожилой спецпереселенец вопросом: "Чи, хлопци, до коменданту?" Удостоверившись, что прибыли мы из Нижней Туры, он ушел доложить. Дверь тут же приоткрылась, и мы услышали: "Войдите!"

Сидевший за столом еще довольно молодой человек пристально посмотрел на нас, похоже, желая разгадать, кто мы есть, и, помедлив, спокойно, добродушно сказал: "Слушаю", продолжая всматриваться в наши лица. Это был уже другой, новый комендант, и опознать нас он, конечно, не мог. Нам не было нужды что-либо придумывать о себе, и Константин рассказал все как было. Вопреки нашим предположениям и представлениям, комендант производил приятное впечатление. Опершись подбородком на тыльную часть руки, он держал во второй руке между пальцев папиросу, изредка поднося ее ко рту и делая короткие затяжки. Сидя почти неподвижно, он внимательно слушал рассказ Константина. Его светлое, правильных черт молодое лицо, в котором угадывалось понимание и сочувствие, и то, что он не прервал рассказа, снимали с нас напряженность, и на душе становилось теплее.

— Вот все, что было и что есть, — закончил брат. Мы продолжали стоять. Комендант как-то оживился, вроде бы даже вздохнул и, придвинув к себе отрывной блокнот, ничего так и не спросив, бегло-бегло написал две записки.

— Вот что, ребята, я все понял. Судьба, ясно, незавидная, больше я ничего не могу. По этой вот, — он потряс листком, — получите паек на десять дней, а с этой — пойдете к десятнику Ворошилову.

Каким-то неписаным законом мы были лишены права употреблять слово "товарищ" при обращении к начальству, в том числе и к коменданту. С этим мы почти свыклись и притерпелись, но в тот момент, получая записки, эта лишенность, по существу, элементарного права отозвалась глубокой душевной болью и чувством невысказанного протеста. Нужно было сказать: "Спасибо, товарищ комендант!", и это само просилось наружу, но... права на такое мы не имели. Обращаться же со словом "гражданин" мы всячески избегали, как бы сохраняя тем самым протест нашему социальному неравенству. Поэтому свою благодарность за человеческое отношение к нам мы выразили только одним словом: "Спасибо!"

Мы шли от коменданта с облегченной душой: никаких упреков, никаких отчитываний комендант не сделал, и нам хотелось поделиться своей радостью с матерью, которая опасалась, как бы нас не угнали в штрафную роту.

В тот же день мы получили продукты: восемь килограммов муки, три килограмма крупы, сколько-то сахара, рыбы — паек на десять дней по норме. Затем побывали в бане, прожарили всю свою "одежку, что на коже", встретились и с сестрой, которая работала на стороне — уборщицей в бараке вербованных лесорубов. Как и мать, она не удержала слез: больно ей было видеть нас, родных и неузнаваемых. Самые малые, Маша и Василек, сидели молча. Лишенные детских радостей, они успели увидеть столько человеческих мытарств и слез, что их души как бы состарились и окаменели. Они не плакали, но было понятно, что наше возвращение повергло их в еще большее уныние.

Вся эта обстановка не позволяла нам ждать у моря погоды, надо было начинать работать, и наша готовность была такой, чтобы положить все силы, но доказать самоотверженным трудом, что мы способны противостоять трудностям. Вот только упускали мы в те минуты из вида, что наша одежда была совсем непригодной для работы в лесу в зимнюю стужу. Еще хуже было с бельем. Будучи в Пермском пересыльном лагере, где заставляли нас работать на складах зерна, я сшил из мешков штаны себе и брату. Но что это были за штаны! Смех и грех. Лишь приблизительно знал я, как скроить, да и нитки надо было добывать из тех же мешков, и шить опасаясь, в полутьме, на третьей полке нар, чуть ли не гвоздем вместо иголки — лишь бы можно было надеть на себя вместо кальсонов. Одним словом, нужда — учитель. Теперь же те мешочные штаны совсем расползлись, и нам вот как нужно было их заменить. Правда, в поселке можно было достать у переселенцев-украинцев за малую плату холщовые подштанники, но мы боялись, что вместе с покупкой окажется тифозная вошь, и тогда, считай, крышка. Поэтому решили сшить сами, хотя шить-то еще не из чего было, — ведь нужно было найти метра четыре полотна. Наконец мать нашла полотно, и вместе с ней мы сшили двое кальсонов.

Тем временем брат получил лапти, рукавицы, подлатали верхнее барахлишко и — готовы к делу.

В записке к десятнику Ворошилову было написано рукой коменданта следующее:

"Ворошилову,

Направляю для использования на повале спецпереселенцев Твардовских Ивана и Константина".

Ниже стояла подпись, прочесть которую мы не смогли.

С этой запиской мы и представились десятнику, которого знали еще до побега. Это средних лет мужчина, коренной здешний житель, хорошо знавший всю бескрайнюю тайгу, и чувствовал он себя в ней, как в родной стихии. Обширные территории прибрежных районов реки Ляли делились на кварталы, каждый из которых имел номер. Мы поражались той легкости, с которой ориентировался этот человек. Он все знал и помнил, даже отдельные деревья. Каким-то особым чутьем определял расстояния и время суток, мог безошибочно пройти к любому месту, прокладывая след по таежной целине. То, что он был совершенно малограмотный, можно было заметить лишь тогда, когда он что-либо писал, — это давалось ему с трудом, но в делах и суждениях был опытен до удивления.

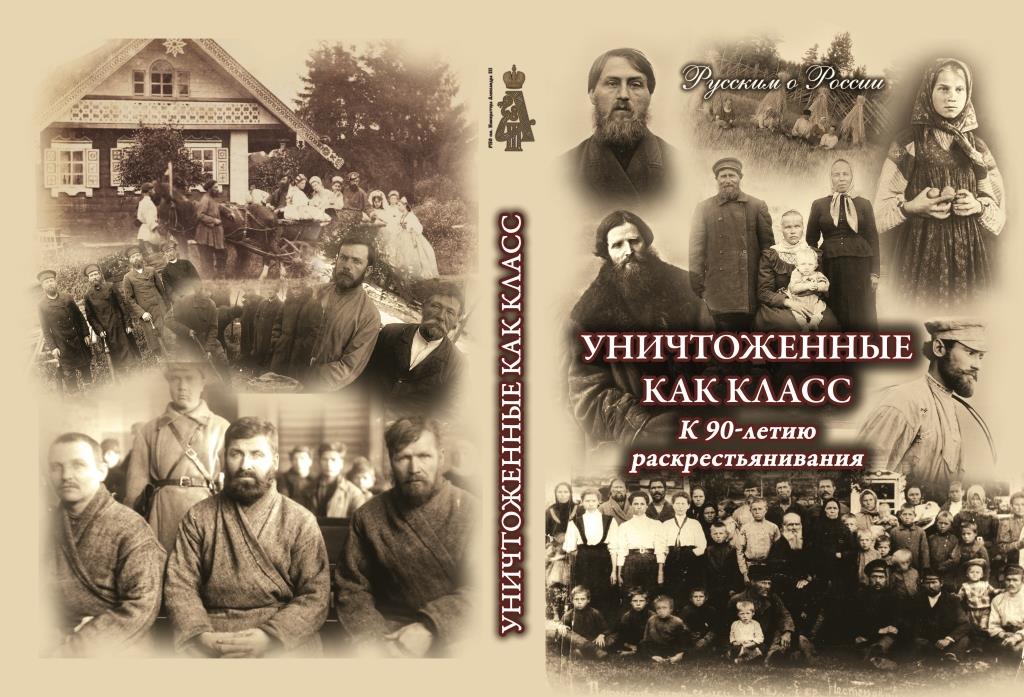

Кстати, надо отдать должное коренным уральцам таежных мест: они резко отличались от нас, привезенных из западных областей, и расторопностью, и даже какой-то лихостью, да и просто умением работать в суровых условиях. Топор в руках коренного уральца-лесоруба в работе взлетал и писал кривые так ловко, так уверенно и послушно, что при взгляде на него невольно всплывал образ жонглера-циркача. И мы с пониманием и уважением признавали эти достоинства местных жителей. Но, к сожалению, наше положение, нашу неприспособленность и физическую слабость они не понимали и не хотели понять. Такое отношение к спецпереселенцам усугублялось еще и тем, что звучавший повсюду лозунг "Ликвидировать кулачество как класс!" многими из низовых руководящих работников был понят в том смысле, что все позволительно по отношению к спецпереселенцам, которые в массе своей голодали, болели сыпным тифом, умирали.

Убежденное пренебрежение и равнодушие к спецпереселенской молодежи и даже к детям горечью накапливалось в душе, лишало надежд, омрачало сознание. Я никак не мог понять: в чем же моя вина и за что?.. К нам не было элементарного сочувствия, никакого милосердия — только жестокость. Каждый случай конфликта на работе заканчивался напоминанием: "Вас ликвидируют как класс. Ясно?" В этих словах слышался смысл предначертанной трагичности.

Не отличался мягкостью и десятник Ворошилов. Нам должны были выделить делянку лесосеки, и повел нас туда десятник. От проселка по накатанной дороге мы прошли километра полтора, затем свернули на пешеходную снежную тропинку, по которой идти можно было лишь друг за дружкой. Впереди шел десятник, за ним мы — гуськом. То поднимались в гору, то, огибая взгорки кружно, местами выходили на зимники, опять сворачивали. И мы предвидели, что возвращаться придется без проводника, присматривались, примечали в местах скрещиваний и развилок все то, что наиболее характерно: горелые сухарники, буреломы, скальные выступы, чтобы не заблудиться на обратном пути. Часов у нас не было, и примерное расстояние определить было трудно, хотя в голове уже вертелся вопрос: "Да где же, наконец, та таинственная делянка?" А мы все шли и шли. Долго шли. Потом уж мы узнали, что в один конец быстрым шагом надо идти часа полтора. Но вот, свернув на заснеженную целину, десятник остановился. Посмотрев туда, сюда, он вытянул руку и, очертив ею полукруг, выпалил:

— Вот здесь и будете валить! Вот, всё это... такое. — Он опять рукой, довольно условно, сделал движения и продолжил: — Туда можно до самого пригорка, а сюда, правее — хоть до Китая!

"Бог ты мой немилосердный!" — пронеслось у меня в голове. На лесных работах, в том числе и на повале, мы не были полными новичками. Смоленщина — сторона не безлесная: с детства ли и умели наточить пилу и свалить дерево с корня, да и топором владели, случалось и в ссылке работать в лесу. По виду самого древостоя мы хорошо разбирались в том, сколько и с какими усилиями можно заготовить на делянке сплошной сосны, которая отличается чистотой (сучья лишь на самой вершине) и сколько в разреженном, разнопородном лесу. Мы сразу поняли, что делянку нам отводят самую что ни на есть плохую. Среди лиственного мелколесья, который обычно поднимается на гарях да на вырубках прошлых лет, местами возвышались, как пирамиды, комлеватые ели и пихты — сучья снизу доверху, да валить некуда — поросль вокруг. Если же такое дерево и повалишь, то опять же незнамо, как подступиться к нему: на сучьях она, как на ногах, держится. Хлыст же из него конусный, а масса замеряется по диаметру в отрезе, что крайне невыгодно в учете. В общем, было от чего затылок чесать.

Вижу, и Костя не может собраться с мыслями, растерялся, молчит. Да и придумать что-либо в таком положении трудно: жаловаться некому — профсоюз был не для нас, а десятнику — бесполезно, это мы знали. Брат, помнится, все ж не умолчал, дал понять, что валить-то мало что можно, что деревья разреженные, неходовые, что сосны совсем нет и разогнаться не на чем. Десятник на все его доводы ответил: "Учтем! Это мы учтем. Ворошилов знает, что делает", — и ушел, а мы в раздумье и отрешенности остались на отведенной нам делянке.

Десятник хорошо понимал, что к пойманным беглецам у него достаточно прав на более жесткое обращение, и потому загнал нас на такую делянку, где можно нас окончательно прижать, "обезвредить" про запас, на всякий случай, чтобы не пытались впредь искать лучшие условия. И ничего тут не попишешь, даже высказать свои негодующие чувства опасались. На сказанное им "Все учтем" мы, правда, хоть и с сомнением, но все же надеялись.

Прошло две минуты, может, пять, как оставил нас десятник, и вселилось такое скверное чувство в душу, что хотелось не то плакать, не то просто исчезнуть: отчужденность, ненужность, горечь. Мы молчали. Константин закурил, понуро оглянулся вокруг, как бы желая присесть, но рядом не было ни пня, ни валежины, а к горизонту взгорьями простиралась бескрайняя изреженная тайга, непривычная и унылая, мельчавшая у далеких плешин леденящих хребтов.

Помню слова брата. Он взглянул на меня и, разгадав мои чувства, сказал:

— Ну что, Иван, до весны далеко. Думать же нам надо все-таки о жизни. И стоять нельзя!

Он так и не договорил что-то, сам же, бороздя пилой, двинулся по сухому, точно песок, снегу к стоявшей неподалеку ели, за ним — и я.

Еще была-таки в нас и прыть какая-то: с яростью уминали и отгребали снег у комля, так и этак вглядываясь по стволу вверх, определяя крен, чтобы на должном месте сделать пропил для подруба, откашливались и отдувались, прилаживаясь с другой стороны для основного реза. Промерзшая заболонь была стеклоподобно тверда, и пила непослушно прыгала, отдаваясь в руках звенящей дрожью. Но, углубляясь в зрелую древесину, пила пошла ровней, хотя вместе с тем все тяжелее становилось двигать ее, и наступил такой момент, когда у меня совсем отказали силы. А до подруба все еще было далеко. Брат это понимал — мы приостанавливались, чтобы распрямиться и передохнуть. Менялись концами пилы, остерегались возможной пропеллерности реза, то и дело предупреждая друг друга: "Не сиди на ручке!" И вот уже оставалась самая малость до подруба, вот-вот, казалось, дерево заскрипит и упадет, но ель стояла нерушимо.

— Наставляй в рез топор! — говорил брат.

Задыхаясь, хватаю топор, торопливо вставляю носок лезвия в пропил, вторым топором брат фиксирует его легким ударом, но не так-то просто вклинить в промерзшую заболонь даже лезвие топора. Она не вминается, и топор выпрыгивает после каждого удара. К тому же известную роль играет сам вес дерева — приходится учитывать и его природный крен. Но вот еще попытка; более сильный удар — топор удержался, а дерево дрогнуло. Еще, еще удар, и скачками, сначала еле заметными, но тут же более явственными — пошло, пошло. Топор в сторону. Сами начеку, глядим: "Правильно! Так и должно!" С треском, разрывая внутренний недопил, набирая скорость, дерево рухнуло с гулом, окатив нас снежной пылью.

С удовлетворением осматривали мы свежий срез пня, нагибались и нюхали нутро таежного исполина, пробовали считать годичные кольца: их было более трехсот. Тут же возле пня разожгли маленький костерчик и достали свои подкрепительные "клинки" — так называли здесь что-нибудь съестное, прихваченное для обеда на работе в лесу.

В тот день мы едва успели разделать это единственное дерево. Но и то уже было хорошо, как мы считали, для начала. Комлевое бревно длиною шесть с половиной метров равнялось примерно двум кубическим метрам плотной массы, а всего, с вершиной, было более четырех. Приблизительный подсчет мы могли сделать сразу сами же, так как знали на память, сколько каких бревен идет в один кубометр массы. Знали мы и то, что норма на полный продовольственный паек была шесть кубометров на человека. У нас же в тот день выходило лишь на третью часть нормы.

Не знаю, как это может восприняться сегодняшним читателем, может, мне кто-то не полностью поверит, что тем далеким вечером мы шли по примеченной тропинке к поселку с чувством, как ни странно, исполненного долга собственной совести — все, что было в наших силах, — сделали, не слукавили. Было морозно и тихо, дышалось легко, и мы, несмотря на недавнюю этапную измотанность и усталость от работы, как-то даже радостно взбодрившись и дивясь своей резвости, торопко шагали гуськом по тропинке.

— И что, Иван, есть ведь еще порох в нас! — на ходу бросил мне брат. — Только бы сыпняк не схватить — до весны выдержим!

В этих словах я угадывал, что весна, до которой оставалось месяца два с половиной, была для брата той чертой, когда можно будет окончательно решить, что делать и как быть. Ясно было, что мириться с положением, в которое мы были поставлены, нельзя. Константин не развивал эту мысль, но я уже был затронут ею и про себя размышлял, что не только плохие бытовые условия, недоедание нас угнетали, но и труд ведь, не свободно избранный: мы не посланы, а высланы. Административно, то есть насильственно. И в этом вся причина: внутренний, ничем не заглушаемый протест. Терпеть, мириться и ждать конца необъявленного срока наших душевных и физических тягот — значит согласиться и признать, что как раз ты и есть тот, кем тебя именуют. Но такое признать мы не хотели и не могли — оправдывать тяжким трудом несовершенную вину было более чем обидно. И неотвязные мысли о словах из второго и последнего письма Александра к нам в ссылку: "Ликвидация кулачества как класса не есть ликвидация людей и тем более — детей" горько отзывались в сознании. Эти слова призывали как бы к тому, чтобы признать: да, мы — кулацкая семья, и нечего рыпаться. Как людей нас не ликвидируют, нам же, младшим, если верить его словам, вроде бы ничто и не угрожает. Но какая еще более серьезная может быть угроза, если люди умирали от истощения и тифа!

Я и тогда хорошо понимал, что кулак — прежде всего эксплуататор, владелец обширного хозяйства, где хлеб заходит за хлеб, где не знают нужды и не гадают о том, как дотянуть до нового урожая. Здесь же мы видели совсем другое. Подавляющее большинство спецпереселенцев были из крестьян-хлеборобов и никоим образом не подходили на рисованных хищников-эксплуататоров. Их заскорузлые от извечного труда руки, их безропотная покорность судьбе подтверждали совсем другое: постоянную заботу о куске хлеба. Они и в ссылке были готовы на любую работу, лишь бы выжить, свести концы с концами. Помню, как пожилой спецпоселенец в беседе с нашим отцом говорил:

— Главное — хлеб. Местность, климат, работа — все это... ладно, ничего, жить можно... хорошо можно жить! Но хлеб, хлеб нужен!

Отец слушал его, как бы дивясь его скромным желаниям, и даже заметил, что нужно же, дескать, что-то и к хлебу. В ответ ему было сказано еще более твердо:

— Ничего мне не надо к хлебу. Хлеб — он все заменяет! А вода, ее вон, сколь тебе надо. Так-то вот!

Затемно мы выходили из поселка, ежась от холода, добирались до своей тропинки и переходили на ускоренный шаг. По затрате сил эта "зарядка" была тяжеловата, но мы приметили, что она способствовала тому, чтоб выйти из состояния зябкости и втянуться в рабочий настрой, или, как бы это точнее сказать, приобрести трудовую злость. Разогревшись в пути, мы не нуждались в костре и с ходу приступали к работе. Изо дня в день, с раннего утра и до вечерней темноты, в предельном напряжении сил вели мы борьбу за "горбушку", что было тогда для нас самым главным.

|