ПРИОБРЕСТИ КНИГУ "СЛАВА РОССИИ" В НАШЕМ МАГАЗИНЕ:

http://www.golos-epohi.ru/eshop/catalog/128/15568/

СКАЧАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ

https://www.litres.ru/elena-vladimirovna-semenova/slava-rossii/

Знаменательный день, к которому готовилась Вера Николаевна всё последнее время, пришёл как-то вдруг. Рано-рано проснулась она и уже не могла заснуть вновь из-за волнения. Дочь замуж отдавала – и то не переживала так! Но и шутка ли сказать – дочерей все замуж отдают, а Государя чаем потчевать не всякому в жизни доводится.

Прежде Императора Вера Николаевна видела лишь издали, несколько лет назад, во время коронационных торжеств. Что за торжества были – любо вспомнить! Вся Москва, что дворец сказочный была! А фейерверки! А иллюминация! Весь Кремль сиял в ночи, электричеством освещённый! Диво да и только! Паша ещё сказал тогда, что за электричеством будущее, что со временем в каждый дом придёт это диво…

А каков был Государь! Само величие! Высился он надо всеми окружавшими его, а статью был истый богатырь! Но не грозен был богатырь этот, от него исходило ощущение спокойной и ровной силы, силы – не угрожающей, а защищающей. Его встречали ликованием, его любили так, как, может быть, не любили его предшественников. Потому что в глазах народа величие соединялось в нём с народностью. Он казался «своим».

Странно, но со всем не терялась подле могучего мужа миниатюрная Императрица. Было в этой маленькой, живой и улыбчивой женщине замечательное обаяние, которое никак не могло остаться в тени…

И, вот, теперь венценосная чета должна была почтить своим посещением дом Веры Николаевны. «Заехать на чай». Вот так, запросто… Вера Николаевна бросилась было хлопотать об обильном угощении, но Паша остановил:

- Его Величество знает, к кому и зачем жалует. И мы примем его достойно, как то надлежит. Суеты и торжеств не нужно ни ему, ни нам. Государь, сколь мне известно, ценит простоту и честность. Я разделяю его вкусы.

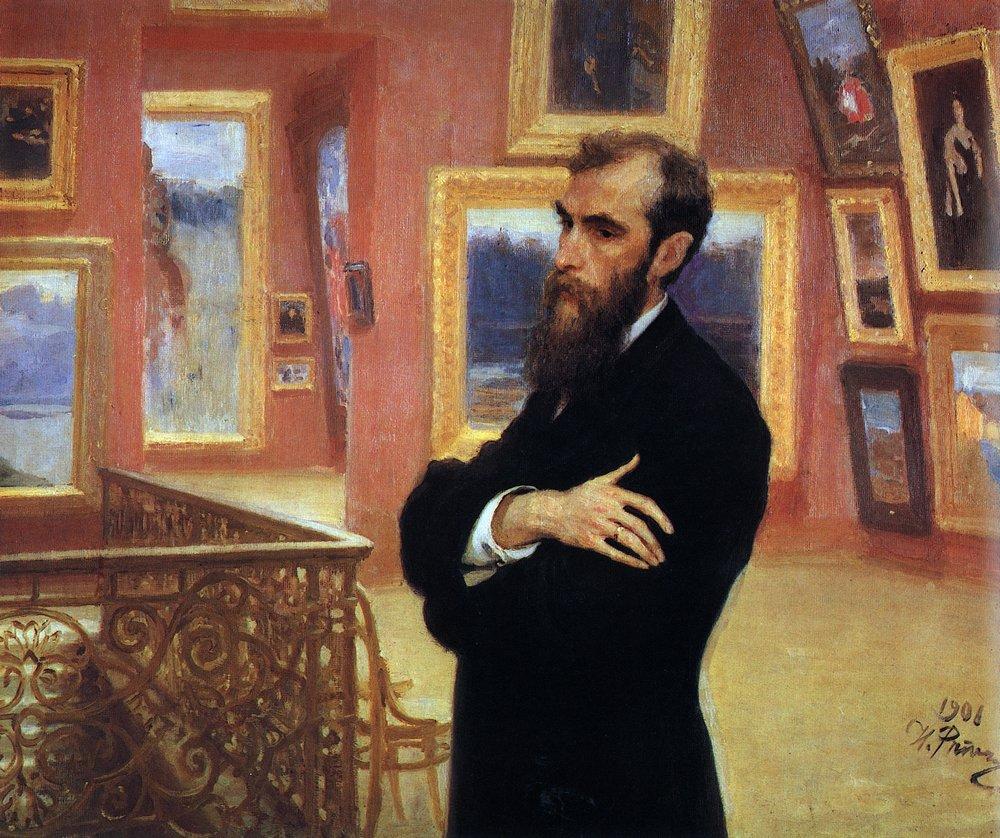

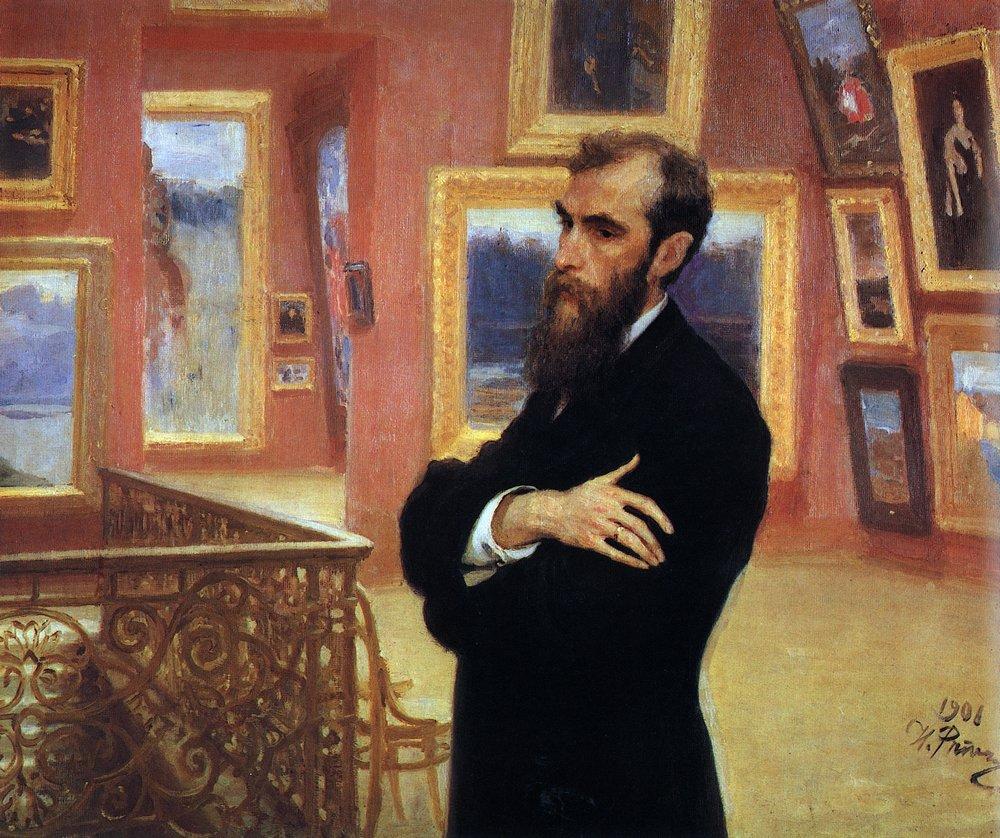

Некоторое время Вера Николаевна оставалась в постели – силы стали подводить её со смертью бедного Ванечки. Да и Пашу повергла она в отчаяние. Все мечты, все планы свои о продолжении семейного дела основывал он на любимом сыне. И, вот, забрал Господь ангелочка… С той поры милый Неулыба, и без того редкой даривший окружающих своей улыбкой, стал мрачен и угрюм, будто бы ушёл в себя. Репин так точно уловил это и передал! Ушедший в себя взгляд, отрешённость от внешнего и полная сосредоточенность на невидимом, неведомом досужим людям сокровенном. На этом портрете он был похож на пустынника, погружённого в «умное делание». Не хватало лишь рясы да скуфьи… Знать, недаром мальчишки прозывали его в отрочестве Архимандритом!

Вера Николаевна тяжело поднялась с постели, преклонила колени перед образом, умылась и, облачившись в капот, вышла из спальни. Где в этот час искать мужа, сомнений не было. Павел Михайлович всегда строго следовал своему расписанию: ежедневно вставал в 6 утра, летом купался или гулял, зимой под чашку кофе работал в кабинете, затем хотя бы на полчаса заходил в галерею, а к 9 утра был уже в конторе. В 3 часа отправлялся в Московский коммерческий банк, а оттуда - в свой магазин, располагавшийся неподалёку. После обеда вновь работал в конторе… А затем до глубокой ночи читал у себя в кабинете. За все годы совместной жизни Вера Николаевна не видела мужа праздным, никогда не могла убедить его отдохнуть. «Я не могу без работы», - следовал неизменный ответ. И, действительно, не мог…

Миновав несколько залов галереи, расположенной в смежном с жилым домом здании, специально выстроенном для картин мужем Пашиной сестры Каминским, Вера Николаевна, наконец, увидела высокую сухопарую фигуру мужа. Скрестив руки на груди, Павел Михайлович в задумчивости стоял перед двумя портретами. Погрузившись в свои мысли, Неулыба не услышал приближения жены и, оглянулся, лишь когда её ласковые руки легли ему на плечи:

- Намыкаемся мы, Паша, с твоими картинами, - пошутила Вера Николаевна. – Я, вот, недавно мимо «Чаепития в Мытищах» Перова прошла, так толстый поп с картины на меня столь презрительно глянул, будто я ему и вправду чай пить мешаю!

Нет, напрасно силилась она вернуть хотя бы на миг на лицо мужа чудную улыбку, так преображавшую его. Правда, карие, тёмные, как любимый им кофе, глаза потеплели. И, положив ладонь на руку жены, он отозвался тихо:

- Я и сам, Веруша, чувствую, что картины своей жизнью живут. Намедни принес два портрета на одну стену и сразу понял: не хотят они висеть рядом. Один портрет даже утром упал - видать, выжил его соперник! Вот, перевесил! Посмотрим, как эти уживутся.

- Когда-нибудь они нас выживут! На улице жить станем!

Всё-таки промелькнула улыбка под проседью усов:

- А разве плохо на свежем-то воздухе? У нас щеки будут - кровь с молоком! Станем на улице чаи распивать и целоваться… - и Павел Михайлович ласково поцеловал жену. – Глядишь, и здоровьем крепче станем!

Вера Николаевна рассмеялась. В своё время уже едва-едва не выселили её картины из дома. Когда уж совсем проходу не стало от них и от посетителей, желавших осмотреть уникальное собрание, да и от скипидара и лака дышать нечем сделалось, пришлось ставить вопрос со всей строгостью: или картины, или семья! Неулыба, точно очнувшись и заметив, наконец, отчаянное положение родных, быстро разрешил неудобство: не могут родные с картинами в одном доме ужиться, значит, построим отдельный дом для картин!

- Ах, Паша, сегодня сам Государь к тебе жалует, а тебе будто бы и дела нет! Небось, ещё в конторе работать будешь?

- Конечно, - пожал плечами Павел Михайлович. – Отчего бы нет? Их Величества лишь к полудню быть обещали. До этого времени многое успеть можно!

- А когда раньше приедут они?

- Я полагаю, что Государь – человек пунктуальный. Но даже если и нет, то что с того? Я во всякий час готов принять его. Передо мной ведь, Вера Николаевна, в отличие от вас и всего дамского сословия проблема гардероба не стоит!

Вера Николаевна снова засмеялась. Да уж, трудно было найти человека, перед которым эта проблема стояла бы в меньшей степени, чем перед её мужем. Во все годы ходил он в чёрном сюртуке одного покроя, сапогах с квадратным мысом и голенищами под брюки, одного покроя драповом пальто… Со стороны казалось, будто бы Паша вовсе не меняет одежды, что служит она ему вечно. Но нет, менял, когда изнашивалась она – на точно такую же. «Помилуйте, такой фасон давно вышел из моды!» - говорил ему портной. А Паша отмахивался: «Ты, братец, не по моде шей, а по вкусу моему».

- Ты, Пашенька, конечно, и для Государя переодеваться не станешь?

- А ты, Веруша, полагаешь, что он приедет полюбоваться на меня в клоунском фраке и каких-нибудь кружевах? – приподнял бровь Павел Михайлович. – А я, вот, предполагаю, что Его Величество едет насладиться прекрасной живописью, представленной в этих залах!

- Вы, Павел Михайлович, просто несносный мизантроп, - покачала головой Вера Николаевна, целуя мужа. – Хотя что я хочу от человека, сбежавшего с открытия собственной галереи! Подумать только! Открытие детища всей его жизни! Торжественное собрание в его честь! А он сбегает, как Подколесин от женитьбы… Ещё и нас с собой увёз, полгода по заграницам путешествовали.

- По-моему, тебе с девочками куда как понравились те заграницы? Денег в Париже порасстратили без моего одобрения… Виданное ли дело! Рояль им американский приглянулся! Рубинштейн играет на рояле русском и ничего! А нашей девочке захотелось заграничный…

- Он обошёлся дешевле русского, и он лучше!

- Платите за худшую вещь дороже да дома! Можно, можно желать иностранную вещь совсем у нас не производимую, но заказывать заграницей то, что преспокойно можно купить дома, это глупая блажь!

- Полно-полно, ты уж измучил нас этим несчастным роялем! – сплеснула руками Вера Николаевна.

- Как и вы меня моим побегом с собственных торжеств.

- Милый Стасов до сих пор обижается на тебя. И не он один.

- Милому Стасову не нужно было писать той восторженной ерунды, что он посвятил моей персоне. Такие мадригалы хороши разве что на похоронах! Да и то, на своих я предпочёл бы подобного не слышать.

- Эх, милый ты мой Неулыба, - Вера Николаевна склонила голову на плечо мужа. – Ладно, попью сегодня кофе с тобой, а затем займусь приготовлениями к приезду Государя.

Уже покидая зал, она оглянулась и добавила:

- А, знаешь, ты, пожалуй, прав…

- В чём именно? – обернулся Павел Михайлович.

- Эти портреты лучше смотрятся вдвоём, нежели со своими прежними парами.

- Значит, так их и «повенчаем»!

Кофе этим утром собралась пить вся семья, кроме уехавшей в очередное путешествие с Зилоти маленькой Веры и Миши. Бедный Миша, как всегда, завтракал у себя. Не считая смерти ангела Ванечки, не было в жизни Третьякова дня более чёрного, чем тот, когда консилиум врачей, осмотрев Мишу, что-то долго говорили по-немецки, и в их мало понятных речах Павел Михайлович услышал и понял одно слово: «идиотизм». Физически здоровый, милый ребёнок был слабоумен, и медицина ничем не могла помочь этому несчастью. Третьякову и всегда тяжело было смотреть на больного сына, но после смерти Ванечки это стало причинять ему физическую боль. Нет-нет, а прокрадывалась в сознание кощунственная мысль-ропот: почему, Господи, не Мишу взял ты, но единственного наследника, гордость и надежду семейную?..

Скарлатина, бич Третьяковского рода. Без малого полвека назад забрала она, треклятая, отца и четверых младших… Остался у матери лишь Павел, старший, да Сергей с Сонечкой. Сергею в ту пору 15 было, Павлу – 17. Слава Богу, родитель покойный с малолетства к труду приучил их, и даже в эти нежные годы сумели они с матерью сохранить семейное дело.

Делу тому не первый век шёл. С середины 17 века известны были купцы Третьяковы, а в конце 18-го основался в Москве прадед – Елисей Мартынович с сыновьями. Отцу, Михаилу Захаровичу, купцу 2-й гильдии, принадлежало уже пять лавок в Старых рядах на Красной площади, в которых велась торговля полотном, а также торговые, всенародные, дворянские и семейные мужские и женские бани на Якиманке. Под стать отцу была и мать, Александра Даниловна, дочь крупного коммерсанта по экспорту сала в Англию.

Михаил Захарович дал детям достойное домашнее образование, поощрял любовь к чтению и даже сам составил и издал книгу «Цветы нравственности, собранные из лучших писателей к назиданию юношества Михаилом Третьяковым». Но пуще всего приучал родитель детей к труду. Праздность – мать пороков, труд человека кормит, а лень портит, - это с детства усвоилось твёрдо. С отроческих лет Павел Михайлович служил мальчиком в лавке: бегал по поручениям, зазывал покупателей и помогал их обслуживать, выносил помои и мел полы… С тех патриархальных пор многое переменилось. Многие купцы стали стремиться к тому, чтобы дети их росли и воспитывались барами! А зачем, спрашивается? Нехорошая вещь деньги, вызывающая ненормальные отношения. Для родителей обязательно дать детям воспитание и образование и вовсе не обязательно обеспечение! Вырастают молодцы и девицы, никакого дела порядочно не знающие, ни на что не годные, но привыкшие к увеселениям и роскоши. Ни обществу от них пользы, ни самим им от себя радости. Потому что праздность не может приносить радости, а расточительство рано или поздно приводит к разорению. И что же дальше? Разорившихся, проигравшихся в пух и прах дворян навидались уже, теперь и дети купеческие по их стопам пошли. Спустит такой сорванец родителями скопленное и всё – пропал человек! На Хитровке сгинет или руки на себя наложит… Потому что дела в те руки не дадено!

Отец завещал матери распоряжаться делами до 25-летия старшего сына. Под её чутким приглядом и с её мудрыми советами Павел и Сергей принялись преумножать отцовское наследие. Вступив же в наследование, они основали Новую Костромскую мануфактуру льняных изделий, построили в Костроме несколько фабрик по переработке льна, учредили знаменитое Товарищество Большой Костромской льняной мануфактуры с капиталом 270 тысяч рублей золотом. Эта мануфактура производила теперь больше пряжи, чем вместе взятые льнопрядильни Швеции, Голландии и Дании, а их ткани получали награды за рубежом. Кроме того, братья построили бумагопрядильные фабрики, на которых работало около 5 тысяч человек. Эти-то предприятия, в первую очередь, и давали необходимые средства для главного дела жизни…

- Папенька, а можно ли Серёжа придёт сегодня к нам?.. – робко спросила Александра, размешивая сливки в кофе и не поднимая глаз на отца. Щёки девушки покрыл при этом густой румянец.

И эта туда же… Имея четырёх дочерей, Павел Михайлович мечтал, чтобы все они вышли замуж за купцов, людей основательных, крепких, которые сделались бы и ему надёжными помощниками. И что в итоге? Дурной пример подала девочкам тётка! Некогда Третьяков познакомился в Италии с молодым архитектором Александром Каминским и ввел его в свой дом. Сорванец не нашёл ничего лучшего, как влюбиться в Соню. И она влюбилась в него! Не рассчитывая на благословение, которое Павел Михайлович в ту пору никогда бы не дал (выдать сестру замуж за человека без постоянного дохода!), они попросту сбежали, и о своей свадьбе Соня сообщила брату в письме… Что было делать? Только одно – обеспечить нежданному зятю доход. Каминский стал сперва семейным архитектором, а затем и главным архитектором Московского купеческого общества. В 70-е годы братья Третьяковы приобрели участок на Никольской улице, снесли часть китайгородской стены и проложили короткую улицу между Никольской и Театральным проездом. Каминский строил комплекс зданий и торжественный въезд на новую торговую улицу. Само собой, строить дом для своих картин Павел Михайлович также поручил зятю.

Следующей птичкой, ещё более безвозвратно улетевшей из родного гнезда, стала дочь Вера. Её избранником оказался пианист Александр Зилоти… Всё же есть известный вред от удовольствия иметь всегдашними гостями своего дома художников, композиторов, музыкантов и литераторов! Все они прекрасны в качестве друзей, но вот беда: некоторым из них приходит в голову мысль породниться. А поддерживать таланты Павел Михайлович предпочитал в независимом качестве мецената, а не в роли тестя… Но что было делать? Встретив нежелание отца благословить её брак, девочка так огорчилась, что заболела! Пришлось явиться к её одру и обещать ей дать в мужья кого она пожелает – лишь бы только была здорова и счастлива!

Теперь, вот, новые амуры… У милой Сани явился ухажёр – Серёжа Боткин. Этот хоть врач, профессия на всю жизнь. Однако же, не купец… Пожалуй, и младшие выберут себе женихов из среды интеллигенции. Не за сапожников же пойдут… Павел Михайлович с уважением относился к любой профессии – лишь бы дело велось честно и давало средства к жизни. И честный сапожник, трудолюбивый и искусный в своем ремесле, виделся ему во всяком случае достойнее, чем нечестный или неталантливый ученый. Но девочки, как ни старался отец, уже тяготели к иному, нежели патриархальный купеческий, миру. Что ж, ведь сам же и воспитывал их барышнями… Языки, фортепиано, искусства… Только что не позволил Вере, большой музыкантше, в консерваторию поступать. Хотя сам Чайковский настаивал!

- Так что же, папенька? Можно Серёже прийти? – нетерпеливо ёрзала Саня.

- Может, ещё всю родню позовём? На Царя поглазеть? Не медведь, чай, - отозвался Третьяков, отхлёбывая кофе.

- Ну, папенька! – вздёрнулось от чашечки хорошенькое пунцовое личико, умилительно-умоляюще смотрели глаза. И что делать? Как таким глазам отказать? Уже и ещё три пары глаз впились в него требовательно, и особенно – Веры Николаевны, которой Серёжа, всегда готовно и со знанием обсуждавший с ней её хвори, очень нравился.

- Бог с ним, пусть приходит. Но чтобы больше ни о ком не заикались мне! Знаю я вас! Дай вам волю – целую ярмарку мне здесь устроите! – с нарочитой сердитостью разрешил Павел Михайлович.

- Спасибо, папенька! – Саня выпорхнула из-за стола, так и не притронувшись к кофе, и, поцеловав отца, убежала в свою комнату.

- Невеста! – улыбнулась, вздыхая, Вера Николаевна.

Павел Михайлович покачал головой и, не тратя времени, отправился в контору.

Большое хозяйство большого попечения требует, только припусти всё самотёком да чужому догляду вверь – прахом пойдут труды многолетние. За себя Третьяков не беспокоился. Он был вовсе равнодушен к роскоши и никогда не тратил на себя лишней копейки. К тому же приучал семью: даже вещи покупал домочадцам лишь тогда, когда старые изнашивались. Павел Михайлович был убеждён, что человеку позволительно иметь лишь то, что ему действительно необходимо для достаточной жизни, все же средства сверх того должны идти на благо общества. И, вот, учреждения, основанные им к последнему, вызывали у Третьякова наибольшую заботу. Одно только Арнольдо-Третьяковское училище для глухонемых, основанное с покойным братом, скольких хлопот стоило! Молодой Арнольд, будучи глух сам и выучившись заграницей, пытался организовать училище для подобных себе детей из неимущих семей, но не мог найти на это благое начинание средств. На помощь пришёл Третьяков. Он купил для училища большой каменный дом с садом на Донской улице, отправил директора Органова за границу ознакомиться с постановкой дела в аналогичных школах, организовал попечительский совет училища… Ныне в его стенах жили и обучались общеобразовательным предметам и ремёслам 156 учеников и учениц. В люди они выходили в 16 лет, получив профессию. Павел Михайлович, привыкший вникать во всё, лично подбирал лучших преподавателей, знакомился с методикой обучения, следил, чтобы воспитанников хорошо кормили и одевали. Позже он построил рядом больницу на 32 кровати.

А ещё был приют для слабоумных на Большой Серпуховской, приют для вдов и сирот художников на 16 квартир, стипендии студентам Московского и Александровского коммерческих училищ, помощь семьям солдат, погибших во время Крымской и Русско-турецкой войн, школам, храмам, содержание русскоязычной газеты «Рижский вестник», поддержка экспедиций Миклухо-Маклая…

Для человека, не имевшего концессий и зарабатывавшего свои капиталы трудом, куда как велика была эта кладь! Но иначе жить Павел Михайлович не умел. Да и отец, Царствие ему Небесное, не завещал иного… С малолетства усвоил Третьяков: всё, от общество нажитое, должно возвращаться обществу. Отец, уходя в мир иной, завещал простить должников. Сам Павел Михайлович на случай своей смерти уже давно расписал своё состояние на нужды опекаемых им учреждений и начинаний…

Государь, как и ожидал Третьяков, был человеком пунктуальным. Ровно в полдень у крыльца остановилась открытая коляска, запряжённая четвёркой белоснежных коней. Кроме венценосной четы в галерею пожаловал и брат Императора, генерал-губернатор Москвы Великий Князь Сергей Александрович с супругой. Замечательный контраст представляли эти два брата! Оба очень высокого роста, но один – подобен дубу, массивен и кряжист, огромен, а другой – вроде самого Третьякова – тонок и хрупок, и, кажется, будто бы нарочно вытянут. Но при внешнем несходстве близки были братья. Оба истые русаки, русофилы. Оба страстные любители живописи и коллекционеры. Их стараниями стала возрождаться и расцветать оттеснённая прежде на задворки Петербурга Москва.

Ещё в 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке на Ходынском поле преобладали русские промышленные товары и русские произведения искусства. А к последовавшей через год коронации Государя были отреставрированы соборы, расписана стенною живописью Грановитая палата, в том виде, в каком она была при царе Алексее Михайловиче, устроены новые помещения для Патриарших библиотеки и ризницы… Под руководством историка Забелина открылись палаты Исторического музея – любимого детища Великого Князя. Императорскими театрами стали заведовать Островский и Майков… Московская консерватория получила значительные средства на постройку нового большого здания. В архитектуре стал преобладать русский стиль.

Всё это не могло не радовать такого же русака и русофила Третьякова. Вместе с Верой они встречали гостей на лестнице своего дома. Жена в ожидании важных гостей не находила себе места и даже принуждена была принять капли. Однако обращение Августейших особ скоро утишило её волнение. Из всех четверых лишь генерал-губернатор держался строго и словно напряжённо. Государь был весел и прост в обхождении. Дамы же – сама сердечность и обаяние. Внешне они также имели мало сходства меж собою: высокая, статная Елизавета, слывшая первой красавицей Европы, и миниатюрная, лучистая Мария. От обеих при этом веяло теплом и доброжелательством. Эти женщины тотчас без всякой натуги располагали к себе своей внимательностью, не наигранным радушием.

- Ну, здравствуйте, здравствуйте, Павел Михайлович! – заговорил Император мягким басом, приветливо улыбнувшись хозяевам. – Счастлив, что, наконец, смогу увидеть ваши сокровища! А то, вот, недавно, являюсь на выставку, а на всех приглянувшихся мне работах уже надпись стоит: «Продано Третьякову»! Ничего-то нам, бедным петербуржцам, не достаётся! – Государь рассмеялся, а вслед за ним - Государыня. Улыбнулся и Третьяков:

- Простите, Ваше Величество, не знал, что перебиваю картины у столь важного коллекционера!

- Полно, - Государь опустил тяжёлую руку на острое плечо Павла Михайловича, - коллекционеры равны в своём праве. А если вы те картины отобрали, то, значит, и у меня вкус недурён. Говорят ведь, что у вас дьявольское чутьё на шедевры!

- Я лишь беру, весьма может быть ошибочно, все только то, что нахожу нужным для полной картины нашей живописи, избегая по возможности неприличного…

- Не скромничайте. Идёмте же, я желаю видеть ваши шедевры!

Павел Михайлович, поклонившись, повёл гостей по залам своего возлюбленного детища. Полторы тысячи картин лучших русских живописцев – ему было что показать!

- Позволите ли спросить вас, Павел Михайлович… - негромко заговорила Великая Княгиня с ещё довольно заметным акцентом.

- Я весь к вашим услугам, Ваше Высочество.

- Теперь многие коллекционируют живопись, но полторы тысячи работ – ни одна частная коллекция не сравнится с вашей. И вы собирали её столько лет, почти незаметно для общества… Как, с чего началась ваша коллекция?

- С Сухаревского рынка, - ответил Третьяков.

- С Сухаревского рынка?

- Да, однажды, ещё юношей я купил там собрание работ фламандских мастеров. Они и теперь висят у меня в кабинете. А после я почувствовал неудержимую страсть к собирательству…

- И это всё? – недоверчиво прищурилась Императрица.

- Не совсем. Был ещё Эрмитаж! Двадцатилетним юношей я впервые приехал в столицу и был потрясён! Всем! Но более всего – Эрмитажем! Я увидел тогда несколько тысяч картин! Картин великих художников… Рафаэля, Рубенса, Вандерверфа, Пуссена, Мурилла, Розы… Видел несчетное множество статуй и бюстов! Видел сотни столов, ваз, прочих скульптурных вещей из таких камней, о которых я прежде не имел даже понятия! Это-то потрясение и было началом всему.

- Однако, - заметил Государь, - вы остались патриотом и отдали предпочтение русскому искусству, а не фламандцам.

- Правда, - кивнул Павел Михайлович. – Зарубежную живопись собирал мой брат, и теперь она также представлена в моей галереи. Увы, многие положительно не хотят верить в хорошую будущность русского искусства и уверяют, что если иногда какой художник наш напишет недурную вещь, то как-то случайно, и что он же потом увеличит собой ряд бездарностей. Но сам я как-то невольно верую в свою надежду: наша русская школа не последнею будет! Сознаюсь, впрочем, что мной руководил не только патриотизм.

- Что же ещё?

- Я, Ваше Величество, купец, хотя и имею антикупеческие достоинства. Я не могу считать себя знатоком живописи, поэтому не могу быть уверен, что при случае отличу настоящего Рубенса от поддельного. Настоящего же Крамского или Верещагина я совершенно спокойно могу купить напрямую у Крамского или Верещагина.

Император вновь рассмеялся, смех его был открыт, добродушен и заразителен:

- Вы правы! Это много надёжнее!

- Однако же, вы, должно быть, где-то учились? – спросила Императрица.

- В «голутвинском константиновском институте»! – ответил Третьяков.

- Я не слышала о таком…

- Прошу прощенья, Ваше Величество, это была шутка. Я и мой брат учились у голутвинского дьячка Константина. Ну, а некоторые тонкости живописного ремесла преподавали мне много позже сами художники. Писать картин я, конечно, не могу, но покрыть их лаком или удалить повреждение на холсте…

- Не скромничайте, Павел Михайлович, - подала голос осмелевшая Вера. – Расскажите лучше, как вы сами красноту лба на репинском портрете закрасили!

- Вы отважились поправить самого Репина? – спросил Государь.

- Взял грех на душу.

- Невелик грех. Я бы иные его работы… весьма и весьма сильно поправил бы… Его реализм слишком часто нарочито уродлив, неправдоподобно уродлив, я бы сказал. Некоторые его работы попросту ужасны!

- И всё же из всего, что у нас делается теперь, в будущем первое место займут работы Репина, будь это картина, портреты или просто этюды.

Император с сомнением покачал головой, но не стал вдаваться в спор, остановившись у картины «После побоища Игоря Святославича с половцами».

- Кажется, господа передвижники не жалуют Виктора Михайловича? – заметил Император.

Третьяков был удивлён такой осведомлённости Государя об отношениях в среде живописцев.

- Правда, Мясоедов немало сердится на меня за Васнецова, считает его картины «былинками». А я люблю картины Васнецова и не опасаюсь это говорить, хотя, может быть, да и наверное, многие от них приходят в такой же ужас, как другие от последних произведений Ге.

- И я не опасаюсь говорить то же, - одобрительно кивнул Великий Князь, друживший с Виктором Михайловичем и покупавший многие его работы.

Григорий Мясоедов был строг не только к Васнецову, но ещё больше – к Серову. «Девушку, освящённую солнцем» он назвал прививанием сифилиса галерее Третьякова. Но Павел Михайлович оставил это суждение без внимания. Он был убеждён в большом будущем молодого живописца, у которого приобрёл также «Девочку с персиками», для которой позировала племянница Веры Николаевны…

Много времени провели Августейшие гости перед работами Иванова и Верещагина. Третьяков не только приобретал картины на выставках и непосредственно в мастерских художников, но покупал и целые собрания вместе с этюдами и эскизами. Так были приобретены туркестанская и индийская серии Верещагина, 80 этюдов Иванова, 102 этюда Поленова, собрание эскизов Васнецова к росписям в киевском Владимирском соборе…

Работы Верещагина Государю и его брату, прошедшим Русско-Турецкую войну, были близки по-особенному, и они долго обсуждали их, вспоминая какие-то эпизоды собственных военных будней.

Но особое внимание венценосного коллекционера вызвали картины мирные - пейзажи Николая Дубовского. Потеплели глаза самодержца глядя на них, и какое-то замечательное вдохновение озарило его лицо.

- А знаете, - произнёс он с ностальгией, - когда-то ведь и сам я пытался изображать нечто подобное… И даже не совсем позорно выходило. Моим педагогом по живописи был Алексей Петрович Боголюбов.

- О, Алексей Петрович – великолепный художник! – воскликнул Павел Михайлович, хорошо знавший работы известного мариниста.

- Да… И вслед за ним меня, мальчишку, влекла водная стихия. Море! Несколько приличных этюдов я написал тогда, - Император вздохнул. - Но, увы, потом на занятия живописью стало категорически не хватать времени. Может, моя Бэби[1] будет счастливее меня. Она очень любит рисовать, и для своих лет у неё недурно выходит!

После осмотра галереи гостей пригласили к чаю, накрытом в одном из залов. Вера сама разливала чай, подавая варенья и пастилы собственного приготовления. Однако, Государь едва пригубил угощение. Его взгляд был прикован к простершейся на всю стену суриковской «Боярыне Морозовой». Третьяков знал, что, когда она была выставлена впервые, Августейший коллекционер хотел приобрести её, но… «купец опять обошёл!» Теперь в глазах Императора читался восторг истинного ценителя.

- А что, Павел Михайлович, - не удержался ценитель, - не уступите ли вы эту картину мне? За ценой я не постою!

- Рад бы, Ваше Величество, да не могу, - развёл руками Павел Михайлович. – Всю свою галерею я передал в дар городу, и она больше не принадлежит мне.

Государь внимательно посмотрел на Третьякова и вдруг… поклонился ему.

- Так вам вся Москва кланяться должна за такой дар. Да и вся Россия.

Павел Михайлович растерялся, но тотчас зазвенел голос Марии Фёдоровны:

- Позвольте, я сама! – Государыня легко подхватила чайник и принялась вместо хозяйски хлопотать у стола. И снова подивился Третьяков этому замечательному сочетанию – природного величая и такой же природной непосредственности…

- Да, - промолвил Великий Князь, приняв из рук Государыни чашку, - это великий дар Москве! И тем дороже он, что сделан ещё при жизни, а не по завещанию. Обычно коллекционерам трудно расстаться со своими собраниями.

- Но ведь я не расставался с ним, - возразил Третьяков. – Оно осталось со мной, но только в более почтенном статусе… Впрочем, вы отчасти правы. Ещё 28-ми лет я завещал моему брату устроить общественную галерею, которую могли бы посещать все желающие. Но мой брат опередил меня с отбытием в лучший мир, и мне ничего не оставалось, как исполнить собственную последнюю волю самому.

- Двадцать восемь лет… Как, оказывается, давно владел вами этот благой замысел, - с уважением заметил Сергей Александрович.

- Видите ли, Ваше Высочество, моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось также обществу, народу, в каких-либо полезных учреждениях. Мысль эта не покидала меня всю жизнь. А для человека, истинно и пламенно любящего живопись, не могло быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствие.

Снова и снова вглядываясь в лица своих гостей, Третьяков привычно размышлял о том, как прекрасно было бы пополнить галерею и их портретами. Более 20 лет он заказывал художникам портреты известных людей, заботясь уже не только о художественной, но и об исторической ценности коллекции. Немалая то была комиссия решить, какому художнику лучше удастся чей портрет, да потом ещё сговорить позировать нелёгких характером и неизменно занятых знаменитостей, да свести художников с их будущими моделями – при том, что находились они в разных городах, а то и странах… А всё же удавалось это! И, вот, смотрели со стен галереи, как живые, Достоевский, Чайковский, Тургенев…

Пожалуй, образы великокняжеской четы стоило бы доверить Нестерову. У них обоих в лицах есть что-то иконописное, что-то несовместимое, например, с жёстким реализмом Репина… А Государя и Государыню среди прочих, и Репина в том числе, писал Крамской, вернейший друг и неизменный консультант на протяжении долгих лет. Прекрасные вышли портреты! Впрочем, у Крамского иных и не бывает. А, вот, как бы передал эти замечательные лица, характеры Серов?..

- Вашим подвижничеством вы заслужили дворянский титул! - решительно заявил Государь, покончив с чаем и вишнёвым вареньем.

- Благодарю, Ваше Величество, - покачал головой Третьяков, - но я купцом родился, купцом и умру.

И снова долгий, внимательный, немного удивлённый взгляд ясных царских глаз. И снова нежданный поклон:

- И на том вам кланяюсь, ибо не знаю, кто бы ещё ответствовал так.

Августейшие гости откланялись, но не простились. Вечером в Большом театре Чайковский представлял «Иоланту». Павел Михайлович не пропускал новых постановок, а Государь бывал почти на всех премьерах Петра Ильича. Император, большой любитель музыки, с первых дней своего правления всемерно поддерживал Русскую оперу, почти вдвое увеличив её бюджет, присутствовал на всех генеральных репетициях её. Чайковскому же покровительствовал он, ещё будучи Цесаревичем. Почитая талант композитора, Государь помогал ему материально, сделал директором Императорских театров его поклонника Всеволжского, не раз заказывал ему написание музыки – в том числе для собственной коронации, а также духовные сочинения. Именно благодаря Августейшему ценителю, было сломлено критическое мнение о «Евгении Онегине», и началось триумфальное шествие этой великолепной оперы.

Пётр Ильич в долгу не оставался. Им был посвящён Государыне дивный цикл романсов, а Государю – опера «Чародейка». Последней оперой Чайковского, поставленной в Москве несколько лет назад, были «Черевички», и композитор полагал, что это и последняя опера в его жизни. Однако, его Гений судил иначе, и, вот, грянули под величественными сводами погрузившегося во мрак Большого первые чарующие аккорды увертюры «Иоланты»…

Исчезла в темноте белоснежная голова Петра Ильича, лично дирижировавшего на своей премьере. Исчезла царская ложа с восседавшим в ней васнецовским богатырём… Павел Михайлович, неизменно стремившийся быть незаметным и потому занявший место в углу зала, откуда можно было видеть всё и не привлекать внимание к себе, погрузился в созерцание… Созерцать можно не только прекрасные виды или картины, внимание музыке – это тоже созерцание. Может быть, наиболее поэтическое, высокое из всех…

Чайковский сделал великое дело, соединив русскую музыкальную традицию с мировой, необычайно расширив её пространство, достигнув высшей гармонии звука. Если Глинка был Жуковским русской музыки, то Чайковский – её Пушкиным, гением, которому подвластны были любые жанры, традиции, культуры. В своих творениях они могли становиться итальянцами, немцами, кем угодно, на чью почву сходил их гений, но при этом оставались они всецело русскими.

- Я остаюсь и навеки останусь верен России, - говорил Пётр Ильич. - Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи... Напрасно я пытался бы объяснить эту влюбленность теми или другими качествами русского народа. Качества эти, конечно, есть, но влюбленный человек любит не потому, что предмет его любви прельстил его своими добродетелями, — он любит потому, что такова его натура, потому, что он не может не любить. Вот почему меня глубоко возмущают те господа, которые готовы умирать с голоду в каком-нибудь уголку Парижа, которые с каким-то сладострастием ругают все русское и могут, не испытывая ни малейшего сожаления, прожить всю жизнь за границей на том основании, что в России удобств и комфорта меньше. Люди эти ненавистны мне; они топчут в грязи то, что для меня несказанно дорого и свято!

Это-то незыблемое русское чувство, а вовсе не угодничество, в котором обвиняли его злые языки, и единило русского композитора и русского монарха… И в этом чувстве всем сердцем примыкал к ним русский купец с антикупеческими достоинствами.

Как одно мгновенье пролетела дивная опера, и, вот, уже переливался звучными голосами финальный хор, каждому слову которому хотелось вторить, как молитве в Божием храме:

Прими хвалу рабы смиренной,

мой голос слаб и робок взгляд

Перед Тобою сонм блаженный

и Херувимы предстоят!

Но Ты велик и в снисхожденьи,

Твоей любви пределов нет,

и в самом малом из творений

блестишь, как в капле солнца свет!

Прими хвалу рабов смиренных!

Во прахе мы перед Тобой!

Слава Тебе, Творец всесильный!

Осанна в вышних! Осанна в вышних!

Ты света истины сиянье,

Слава, слава Тебе, Господь всемогущий!

Ты света истины сиянье,

Слава, слава, Господь Вседержитель,

Творец всемогущий!

Хвала Тебе! Хвала Тебе!

[1] Великая Княжна Ольга Александровна

|