Это драгоценное свидетельство командира Отдельной Кавалерийской Бригады ген. Устимовича в достаточной степени характеризует тяжелое положение Крыма как раз в то время, когда ген. Врангель принял на свои плечи командование Вооруженными Силами Юга России. А Юг России — это только Крым; Вооруженью Силы — то немногое, что было в Крыму, что прибыло из Новороссийска, Одессы, Польши.

Главная масса Белой Армии была переброшена 14 марта 1920 г. (ст. ст.) изъ Новороссийска в Крым. Армия была раздета, громадные склады обмундирования и снаряжения были частью сожжены, частью брошены на Кубани и в Новороссийске; в Крыму же крупных складов не было.

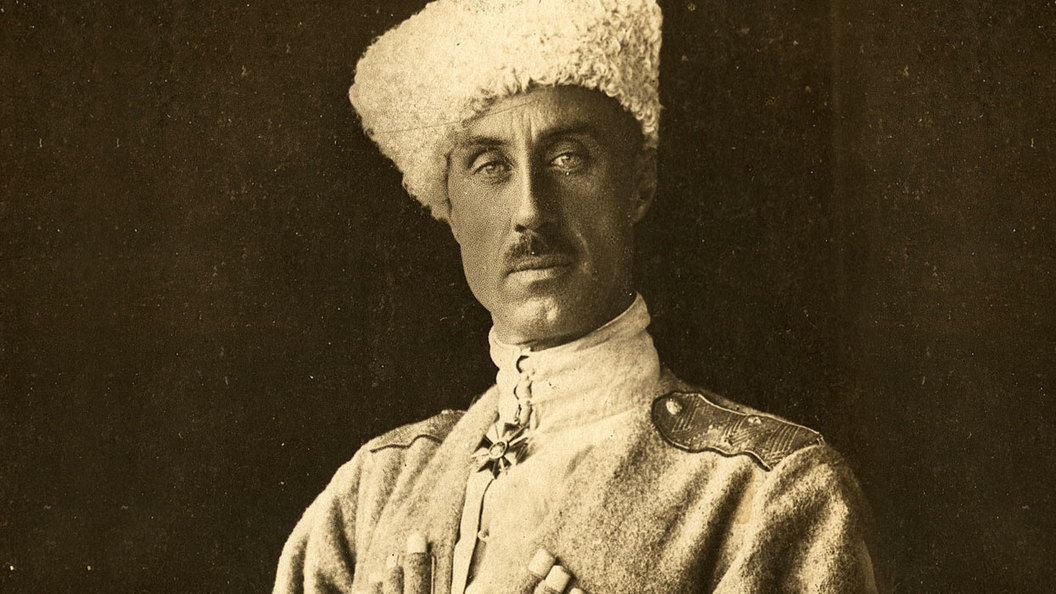

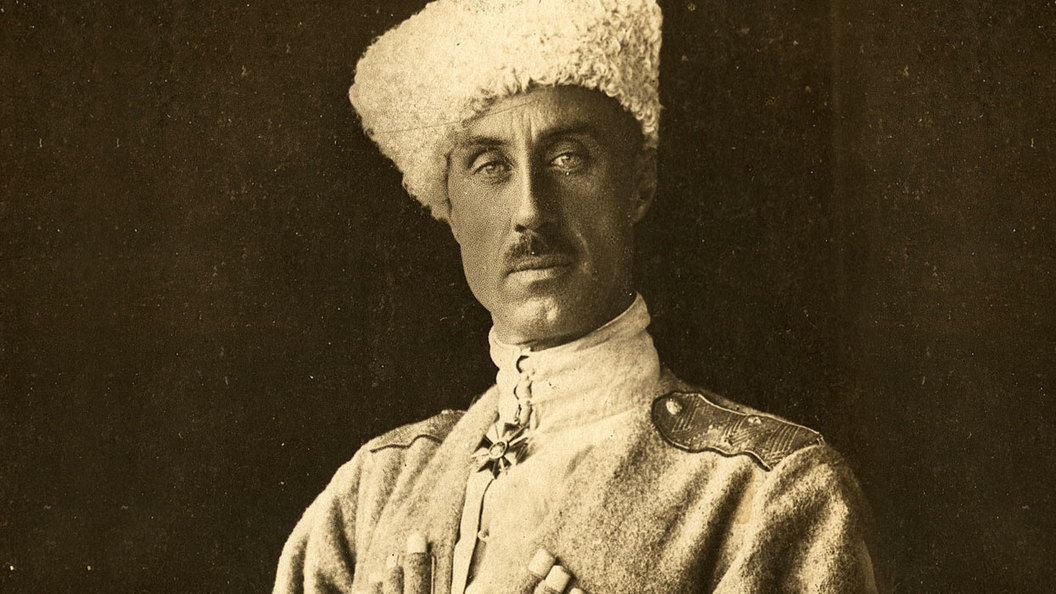

Союзники-англичане твердо заявили о прекращении всякой поддержки и настойчиво требовали вступления в переговоры о мире с большевиками. Но бодрой нотой звучал приказ Главнокомандующего ген. Врангеля, отданный им 22 марта:

«Я сделаю все, чтобы вывести Армию и Флот с честью из создавшегося тяжелого положения. Призываю верных сынов России напрячь все силы, помогая мне выполнить мой долг....»

Перед ген. Врангелем стоял целый ряд срочных проблем, требовавших разрешения, и он, не теряя времени, приступил к кипучей организационной работе. Быстро была приведена в порядок Армия и переименована из Добровольческой в Русскую. Армия была сведена в три корпуса, в коих установлен твердый порядок. Быстро был упорядочен вопрос довольствия войск и приведена в порядок Военно-Судебная часть.

Во внутренней политике ген. Врангель также проявил решительную деятельность. Его законы «о земле», о волостном земстве, об упорядочении судопроизводства имели целью внедрить, после революционного хаоса, понятия о законности: и в отношении населения, и воинских чинов, и представителей власти. Ген. Врангель знал, что для успеха борьбы за Россию необходимо привлечь основное сословие Российского государства — крестьянство; его заботы о крестьянстве воскрешают в памяти деятельность другого укрепителя этого сословия — Столыпина.

Ставка ставилась на наиболее крепкий слой хозяйственных крестьян, но с возможностью и приобщения к нему лучшей части беднейшего слоя.

Благодаря принятым мероприятиям, выдвижение Армии в Сев. Таврию не встретило враждебного отношения крестьян, а зеленое движение в Крыму, несмотря на широкую поддержку, оказываемую советскими деньгами и благоприятные местные топографические условия, особенного развития не получило.

Взаимоотношения с казачеством были упорядочены соглашениями с Войсковыми Атаманами от 2 апреля и 22 июля. Согласно этим соглашениям, государственные образования Дона, Кубани, Терека и Астрахани были обеспечены полной независимостью в своем внутреннем устройстве и управлении. Представители Войск входили в состав Совета при Главнокомандующем с правом решающего голоса по всем вопросам.

Иностранное представительство осуществлялось единолично Главнокомандующим.

Дон, Кубань, Терек и Астрахань передавали в оперативное и организованное подчинение Главнокомандующему свои вооруженные силы. Соглашение сохраняло действительность впредь до окончания гражданской войны.

Ресурсов Крыма, жившего в мирное время хлебом из Сев. Таврии, было недостаточно для прокормления Армии и населения Крыма. Представлялось необходимым занять Сев. Таврию и для этого предварительно захватить перешейки, чтобы обеспечить будущий выход из «Крымской бутылки» на север.

Хотя внимание красных было занято ожившим Польским фронтом, но все же занимавшая перешейки советская армия быстро усиливалась новыми частями. Поэтому уже через две недели после Новороссийской эвакуации были предприняты две десантные операции.

31 марта в районе Перекопа разыгрался бой. Только что прибывшая латышская дивизия, с приданной ей красной конницей, была разбита Донской бригадой ген. Морозова, поддержанного пехотой, танками и броневиками. На следующий день красные, подтянув свою 3-ю стрелковую дивизию и свежую конницу, пытались наступать, но успеха не имели. В тот же день за левым флангом красных в Кириловке, в 40 верстах от Геническа, высадились Алексеевцы, а на следующий день, в Хорлах, за правым флангом красных, при поддержке флота, высадилась Дроздовская дивизия.

Противник, зажатый десантами в клещи, три дня вел отчаянные бои, пока не был разбит и отброшен на север, потеряв 6 орудий, 60 пулеметов и оставив выходы из Крыма в наших руках. Первый и прочный успех поднял дух защитников Крыма, и укрепился окончательно авторитет Главнокомандующего.

Ген. Врангель отдал приказ об укреплении перешейков, что в свое время не было исполнено ген. Слащевым и его помощниками. Кроме того, предвидя возможность неблагоприятного конца, приказал озаботиться тоннажем для эвакуации и созданием запасов топлива.

В отличие от Англии, Франция, оказывавшая поддержку Польше в ее борьбе с большевиками, доброжелательно относилась к Русской Армии, оказывая помощь и признав позднее Правительство ген. Врангеля «де факто». Но Англия на всем протяжении борьбы в Крыму и Сев. Таврии относилась явно недоброжелательно и даже враждебно. Правительство Англии запретило доставку в Крым военных грузов на английских кораблях. А когда в Болгарии с большим трудом были приобретены для Армии аэропланы, то они были уничтожены английской контрольной комиссией «по недоразумению».

Необходимо подчеркнуть, что ген. Врангель, с принятием власти, отрешился в своей деятельности от личных влечений к тому или другому политическому порядку, заявив: «я беспрекословно подчинюсь голосу Русской земли».

Пользуясь тем, что значительная часть большевистских войск была на Польском фронте. Русская армия двинулась 25 мая из Крыма для освобождении Сев. Таврии. Однако и те большевистские силы, что противостояли корпусу ген. Кутепова у Перекопа, во много раз превышали силы Русской армии.

Против ген. Кутепова стояли следующие красные части: 3-я стрелковая дивизия (насчитывала 14 600 штыков и 580 сабель), одна латышская дивизия, одна бригада 46-й стрелк. дивизии, одна бригада 42-й стрелк. дивизии; в резерве 52-я стрелк. дивизия и 8-я кавалерийская дивизия. Одна только 3-я стрелк. дивизия в два раза превышала силы корпуса ген. Кутепова.

После ночной интенсивной артиллерийской подготовки Марковская и Корниловская дивизии 25 мая прорвали красные укрепления у Перекопскаго перешейка и утром двинулись в наступление на Сев. Таврию. В прорыв была двинута 2-я конная дивизия ген. Морозова в направлении Каховки, ведя небольшие бои с красными частями. Пройдя около 25 верст, не доходя до селения Чаплинки, дивизия была остановлена приказанием командира корпуса, присланным на аэроплане. В приказании было сказано, что красное командование, подведя значительные резервы, теснит Корниловскую и Марковскую дивизии в районе сел Перво-Константиновка — Строгановка, почему 2-й Конной дивизии давалась задача разбить совместно с Дроздовской стрелковой дивизией наступающие силы красных.

Дивизия вернулась назад в район названных сел, причем на форде прибыл начальник Дроздовской дивизии ген.-лейт. Витковский, условившийся с командованием 2-й Конной дивизии о завтрашней совместной атаке на красных.

Что же произошло, что удачно начатое наступление было задержано? Левофланговая Корниловская дивизия удачно продвинулась вперед, и в прорыв смогла пройти наша 2-я Конная дивизия. Так же удачно правофланговая Марковская дивизия прошла в прорыв проволочных заграждений и поврежденных бомбардировкой окопов, продвинулась вперед и заняла село Перво-Константиновку. Однако, вскоре красные переходят в контратаку, и их нажим все усиливается.

Их цепи - части латышской дивизии, поддерживаемые артиллерией, идут в полный рост. Марковская пехота начинает отходить. Наша 7-я батарея, удерживаясь на линии пехоты, стреляет прямой наводкой на коротком прицеле, но и снарядов уже мало. Из села Перво-Константиновки Марковцы уже отошли. Из села по дороге к Перекопу появляется несколько пулеметных тачанок и колонна красной пехоты. Батарея открывает стрельбу по голове колонны и первым же снарядом сметает головную тачанку, а вторым попадает в середину колонны. Остальные тачанки поворачивают коней и скрываются в селе, люди разбегаются и ложатся.

Но цепи красных надвигаются, не останавливаясь, и их ружейный огонь все усиливается. Снаряды на батарее на исходе. Марковская пехота продолжает отходить, и с нею батарея. Казалось, так блестяще начатое наступление грозит превратиться в поражение.

В этот критический момент со стороны Перекопского вала показались клубы желтоватой пыли, поднимаемой всадниками и быстро едущими повозками с Дроздовцами. Чувство радости охватило отступавших Марковцев и артиллеристов. Быстрым шагом, почти бегом, Дроздовская пехота направилась к Перво-Константиновке, навстречу приближающимся красным цепям. В тот день, 25 мая, первый полк Дроздовцев, понеся большие потери, остановил наступавших; латыши все же удержали село.

На следующий день, 26 мая, еще затемно, Дроздовцы снова перешли в наступление как на Перво-Константиновку, так и через рукав Сиваша, по гатям, на селение Владимировку. Артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, в начале атаки Дроздовцев, красные развили очень сильный, но он постепенно начал слабеть. Наметился отход красных: вначале спокойный, он превратился в паническое бегство, что было результатом не только лобового удара Дроздовской пехоты, но и действий нашей конницы, 2-й Конной дивизии ген. Морозова.

В то время, когда Дроздовцы повели наступление, были двинуты в атаку 5 полков 2-й Конной дивизии, ночевавших в тылу у красных в Чаплинке. 6-й Кавалерийский полк (состоявший из дивизионов 9-го драгунского Казанского, 9-го уланского Бугского и 9-го гусарского Киевского) встретил упорное сопротивление частей латышской дивизии. Полк, понеся значительные потери, отошел и донес об этом командиру бригады ген. Выграну, который немедленно сообщил ген. Морозову и просил выслать танки для атаки латышей.

До прибытия танков была произведена разведка флангов латышей. Конница и 4 танка, развернувшись, повели наступление и нанесли сокрушительный удар по тылам частей, ведших бой с Дроздовской пехотой. Дроздовцы, продвигаясь вперед, встречали кавалеристов, сопровождавших колонны пленных, и видели по дорогам много порубленных конницей Морозова красных.

Перед Владимировкой взору Дроздовцев открылась гладь Сивашей. По всему пространству мелких соленых озер видны были идущие люди, которые издали казались точками. Это была латышская стрелковая дивизия, прижатая с фронта Дроздовскими частями, а с фланга и тыла конницей 2-й дивизии Морозова. Казалось, для этих людей уже не было иного выхода кроме сдачи, однако латыши, стоя почти по грудь в воде и повязав на шею патронные сумки, продолжали стрелять в наших пехотинцев, кричавшим им с берега, чтобы те сдавались.

Железный закон гражданской войны: «Пощады не даем, сами не просим» диктовал окончание Перекопского боя. Пулеметы и низкие разрывы шрапнели смели остатки сопротивления. 8-я советская армия перестала существовать. Дорога в Сев. Таврию была открыта.

27 мая 2-я Конная дивизия вновь двинулась в направлении Каховки, а корпус ген. Кутепова повел дальше наступление против 13-й советской армии. К 10 июня было взято в плен 10 тысяч красноармейцев, захвачено 9 броневиков, 48 орудий, 250 пулеметов, 3 бронепоезда. В руки Вооруженных Сил Юга России перешла наиболее богатая часть Сев. Таврии и крупные большевистские склады хлеба и боевых припасов. Район был богат лошадьми, что позволило путем платной реквизиции посадить на коней большую часть конницы. Армия вышла из Крымской бутылки на простор. В Крым из Сев. Таврии потек хлеб, продукты, и население вздохнуло свободнее. Вскоре было очищено от красных нижнее течение Днепра, захвачена Каховка, и наши части выдвинулись на фронт Бердянск-Орехов-Днепр.

В середине июня 1920 г. сильно потрепанная в боях 13-я советская армия была пополнена и приготовлена к наступлению с целью овладения Сев. Таврией.

Красное командование особые надежды возлагало на только что переброшенный с Северного Кавказа мощный корпус Жлобы в 7500 сабель и 6000 штыков, усиленный кавалерийской дивизией Блинова и двумя кавалерийскими бригадами 40-й советской дивизии.

15 июня Жлоба перешел в наступление в направлении Пологи-Мелитополь.

Под натиском Жлобы 16, 17, 18 и 19 июня доблестный ген. Гусельщиков, со своей 3-й пешей Донской дивизией, медленно отходил, ведя бои со все глубже вклинивавшимся в наш фронт значительно превосходными в силах противника.

Назревала блестящая по согласованности действий всех участвующих частей операция, руководимая самим Главнокомандующим ген. Врангелем.

18 и 19 июня Жлоба послал все свои силы в наступление с целью пробиться к Мелитополю, предполагая стремительным ударом опрокинуть наши части. (В Мелитополе была Ставка ген. Врангеля.)

19 июня ген. Врангель, выразив глубокую благодарность 3-й Донской дивизии за доблесть последних дней, предложил ей на 20 июня во что бы то ни стало удержать линию Астраханка-Варваровка, дабы дать другим частям возможность своевременно выйти во фланг и тыл противника.

Ген. Гуселыциков блестяще справился с задачей, и утром 20 июня атаковавшие его тучи конницы Жлобы были взяты во фланг подошедшими Корниловцами. Стремительно несшиеся лавы его конницы с дистанции 4-5 верст попали под сильнейший, меткий огонь наших частей со стороны Розендорфа, Тига, Орлов, Варваровки и Астраханки. Неся крупные потери, конница вначале все же шла смело в атаку, но встретив дружные залпы пулеметов и артиллерии, бившей временами на «картечь», которые скашивали целые ряды, — красные не выдержали и повернули назад. Наши самолеты стали бить красных с воздуха, снижаясь и обстреливая их из пулеметов.

Этот бой обескуражил Жлобу. Потеряв чуть ли не 30% своего состава за 2 дня. Жлоба решил передохнуть от неожиданного удара, устроив дневку своим частям. Прибыв с Кавказа с отборными людьми на лучших конях, Жлоба был убежден в грядущем успехе. Впоследствии, пленные рассказывали о неожиданно охватившей их робости от залпов Корниловцев и непрерывной пулеметной стрельбы, сбрасывавших буквально передние ряды их несущейся конницы.

Получив донесение, что конница Жлобы прорвалась через Верхний Токмак, двигается на Мелитополь и расположилась южнее Большого Токмака в нескольких немецких колониях, — ген. Врангель со штабом срочно разработал план ее окружения и послал к утру 21 июня следующие приказы для выполнения:

1) Ген. Витковскому с Дроздовцами с севера из Молочной и Гольдштата наступать на Фридрихсдорф;

2) Ген. Кутепову с запада выслать Корниловскую дивизию вдоль речки Кульман на Тигервейде и Рихенау;

3) Ген. Гусельщикову на юге держать линию Варваровка-Астраханка, а остальным частям ген. Абрамова наступать с юга, почти на север, в направлении на Гладенфельд и Александеркрон;

4) Авиации атаковать красных с воздуха;

5) Ген. Морозову идти из Большого Токмака на юго-восток к селению Вальгейм и отрезать красным пути отступления;

6) Бронепоезду наблюдать линию Б. Токмак — Верхн. Токмак.

Передышка, сделанная Жлобой, помогла нашим частям окружить его корпус, как предполагалось по плану. С утра 21 июня наши части стали наступать: Дроздовцы ген. Витковского с северо-запада. Корниловцы с запада. Донцы ген. Абрамова с юго-запада и юга. Корпус Жлобы оказался в намеченном кольце, но Жлоба еще не видел опасности и надеялся на свои силы.

Яростные атаки красной конницы наши части спокойно отбивали меткой стрельбой залпами из винтовок и пулеметным огнем. На всех направлениях наши части продвигались и замыкали кольцо. Жлоба носился на броневике от одной части к другой, потрясая револьвером, и гнал обратно в атаку возвращавшиеся полки.

Наши части продолжали наступать. В критические минуты становились в карэ в три шеренги - лежа, с колена и стоя, и бесстрашно отбивали несущуюся на них конницу. Пехота, отбивая все атаки, постепенно продвигалась вперед. К полудню 21 июля Корниловцы заняли Рихенау. Наши самолеты били красных сверху. Жлоба был окружен и стал уже думать только о том, как бы прорваться, чтобы уйти. Около 3-х часов дня он бросился на север к Большому Токмаку, где попал под удары нашей 13-й дивизии. Потеряв ориентировку, Жлобинцы круто повернули назад и снова попали под огонь Корниловцев из Рихенау и под удары Дроздовцев. Дроздовцы, севши на подводы, понеслись преследовать отступавшую конницу. Жлоба, чтобы спасти остатки своего корпуса (прибл. 30%) пошел мимо Моргенау на Вальдгейм и Черниговку.

Конная дивизия ген. Морозова, согласно директиве, сосредоточилась недалеко от селения Вальдгейм, фронтом по направлению на Мелитополь. Ген. Морозов с двумя казачьими полками и конной батареей стал севернее дороги, ведущей на мост через речку, а полк регулярной конницы (не больше 300 шашек) поставил южнее ее. Сзади полка, в районе Черниговки, расположился бронепоезд. Дивизия уже знала, что Жлоба разбит и что задача дивизии — преградить ему путь и захватить отступающие остатки его корпуса и обозы. Полки стояли в развернутом, сомкнутом строю в ожидании. Как-то совсем неожиданно на бугре появилась масса красной конницы и, увидев стоявшую наготове нашу конницу, стала на галопе строить фронт. Впереди строя развевалось громадное красное знамя, а перед ним шел броневик. Броневик остановился, вышедший из него человек подал какую-то команду, и красная конница стала заходить своим левым флангом для атаки.

Донцы ген. Морозова открыли огонь из всех своих пулеметов, а конная батарея ударила прямой наводкой по их сомкнутому строю, кося их ряды.

Броневик Жлобы двинулся стремительно на мост, пройдя близко от кавалерийского полка; ни подбить, ни задержать его не смогли. Перейдя мост и оставляя за собой густую пыль, броневик скрылся из вида. Брошенное Жлобой войско, прибл. 2500-3000 шашек, заволновалось, потеряло строй и бесформенной массой понеслось к переправе, поражаемое перекрестным огнем всех пулеметов и огнем артиллерии. Выбравшись на другую сторону речки по мосту и в брод, наткнулось на наш бронепоезд, который открыл жестокий огонь. Плохо ориентируясь, Жлобинцы круто повернули назад и снова попали под удары Морозовской дивизии, бросившеся за ними в погоню. Конная батарея дивизии Морозова встретила их в картечь; тысячное конное стадо Жлобиной конницы метнулось в сторону, наскакивая друг на друга, бросилось убегать карьером. В течение двух-трех часов боя остатки корпуса Жлобы потеряли не менее двух третей своего состава и оставили все свои обозы. Если Жлоба после своего разгрома 21 июля подвел к Вальдгейму три тысячи всадников, то после боя с дивизией Морозова и бронепоездом ему удалось из них вывести максимум тысячу. Разгромлена она была 21 июня доблестными Дроздовцами и Корниловцами, Донцами ген. Абрамова при содействии авиации за полдня, а затем на следующий день ликвидирована дивизией ген. Морозова. Броневик Жлобы двинулся стремительно на мост, пройдя близко от кавалерийского полка; ни подбить, ни задержать его не смогли. Перейдя мост и оставляя за собой густую пыль, броневик скрылся из вида. Брошенное Жлобой войско, прибл. 2500-3000 шашек, заволновалось, потеряло строй и бесформенной массой понеслось к переправе, поражаемое перекрестным огнем всех пулеметов и огнем артиллерии. Выбравшись на другую сторону речки по мосту и в брод, наткнулось на наш бронепоезд, который открыл жестокий огонь. Плохо ориентируясь, Жлобинцы круто повернули назад и снова попали под удары Морозовской дивизии, бросившеся за ними в погоню. Конная батарея дивизии Морозова встретила их в картечь; тысячное конное стадо Жлобиной конницы метнулось в сторону, наскакивая друг на друга, бросилось убегать карьером. В течение двух-трех часов боя остатки корпуса Жлобы потеряли не менее двух третей своего состава и оставили все свои обозы. Если Жлоба после своего разгрома 21 июля подвел к Вальдгейму три тысячи всадников, то после боя с дивизией Морозова и бронепоездом ему удалось из них вывести максимум тысячу. Разгромлена она была 21 июня доблестными Дроздовцами и Корниловцами, Донцами ген. Абрамова при содействии авиации за полдня, а затем на следующий день ликвидирована дивизией ген. Морозова.

Конный корпус Жлобы оставил в наших руках 40 орудий, 200 пулеметов и около 3-х тысяч лошадей с седлами. Разгром Жлобы решил и общую участь красного наступления, ликвидированного к 23 июня. За эту вторую крупную операцию в Сев. Таврии, продолжавшуюся всего неделю (с 15 по 23 июня), было взято у красных 60 орудий, 300 пулеметов и около 11,000 пленных.

Поражение красных не было случайным; это была, по прекрасно разработанному плану, хорошо выполненная операция, благодаря отличной дисциплине, доблести войск и связи в нашей армии. (Пример доблести: в бою 20 июня 3-го Дроздовского полка с конницей Жлобы у Фридендорфа и Ландскроне конный разведчик батареи, 14-летний кадет Полтавского корпуса Карпинский атаковал в одиночку тачанку красных и взял ее в плен.)

Успехи в Сев. Таврии вызвали некоторый интерес к нам со стороны союзных миссий, которые часто посещали фронт. При всех своих соприкосновениях с представителями иностранных держав, ген. Врангель неустанно подчеркивал значение ведомой им борьбы не только для России, но и для Европы, утверждая, что большевизм — это мировая опасность. Эти неоднократные заявления генерала Врангеля были для иностранных представителей, повидимому, неубедительными. Они считали большевизм местным явлением.

В это время, в связи с общей политической обстановкой, наметилось новое направление. Поляки решительно теснили большевиков; представлялось целесообразным как-то объединить усилия в борьбе с красными. План этот как будто встречал сочувствие со стороны поляков и одобрялся французами. Хотя план красного командования овладеть Сев. Таврией потерпел неудачу, но он не был оставлен. Численность советской 13-й армии была доведена до 35,000 штыков и 10,000 сабель, и противник был снова готов перейти в наступление.

Но ген. Врангель предупредил красных. С 10 по 20 июля в Сев. Таврии шли упорные тяжелые встречные бои в северном и северовосточном направлениях (Александровское, Ореховское, Пологское и Верхне Токмакское).

Части Русской Армии, соперничая в доблести, отбросили численно превосходящего их противника, взяв до 5 тысяч пленных, 30 орудий, 150 пулеметов и 4 бронепоезда.

22 июля ген. Врангель получил возможность снять с фронта Кубанские части и, образовав из них отряд силою около 5,000 штыков и шашек при 130 пулеметах и 30 орудиях, направить его в Феодосию для погрузки на суда и производства десанта на Кубань.

1 августа десант, под общей командой ген. Улагая, высадился в Ахтырской станице и двинулся вглубь Кубани, но вернулся в Крым 17 августа. Десант надежды не оправдал, главным образом из-за ограниченности в средствах.

Несмотря на понесенные потери, численность вернувшихся Кубанцев возросла, ибо к ним из ближайших к месту высадки станиц присоединилось 10 тысяч бежавших от ига красных казаков. На Кубани же последовали зверские расправы коммунистов.

Небольшой Донской десант полк. Назарова закончился трагически. Весь десант погиб на Дону.

Тем временем, красные снова начали усиливать свой Крымский фронт переброской частей из Сибири и Кавказа, и их численное и техническое превосходство росло. С первых чисел августа начался новый тяжелый период боев, продолжавшийся весь этот месяц и сентябрь.

Ген. Врангель стянул на фронт максимум сил, в том числе и Донские казачьи гвардейские части, ведшие борьбу с зелеными в тылу.

Красные повели наступление с севера на 1-й Армейский корпус, и к 10 августа усилились здесь всей 2-й конной армией, состоявшей из 4-х кавалерийских дивизий, усиленных пехотой.

Но ген. Кутепов решил перейти 11 августа в контр-наступление всем 1-м Армейским корпусом и группой двух Донских дивизий. До конца августа шли тяжелые встречные бои с большими потерями для наших частей. В боях за Каховку (20-23 августа) Корниловская дивизия понесла столь тяжелые потери, что полки были сведены в роты. От 1-го полка осталось 107 человек, от 2-го 120 и от 3-го 92. Дроздовские и Марковские дивизии также не выходили из линии боя за все время кампании в Сев. Таврии.

Судя по пленным, у противника всегда были свежие части, — то латышские дивизии, то 12-я советская армия с китайцами, курсанты, венгерские части, матросы, то сибирские дивизии Блюхера и т.д. На стороне красных было явное превосходство в артиллерии. Бороться с красной артиллерией, ввиду недостатка снарядов, было невозможно. Но с концом августа месяца наступление красных на Днепровском фронте было полностью ликвидировано. Все же, несмотря на успешность тяжелых боев, и на этот раз не удалось овладеть Каховским плацдармом.

Противник спешно усиливал свои войска перебросками новых частей, и к началу сентября сосредоточил на своем Крымском фронте уже три армии (6-ю, 8-ю и 2-ю конную). Ген. Врангель видел, что удержать фронт пассивной обороной будет невозможно. Следуя прекрасно разработанному плану и искусно руководимое, наступление наших частей началось 1 сентября и привело к успеху. 40-я и 42-я советские дивизии были к 4 сентября разгромлены, оставив более 1000 пленных, орудия, пулеметы и 3 бронепоезда.

Весь Донской корпус с 1-й Кубанской дивизией ген. Бабиева двинулся на север, гоня перед собой расстроенного противника и забирая пленных. Между тем, красное командование, желая облегчить положение своей беспорядочно отходимой и гонимой на север 13-й армии, бросило в наступление на восточный участок фронта сосредоточенную в Мариуполе Морскую экспедиционную дивизию.

Состав этой дивизии, стяжавшей своими жестокими карательными расправами громкую известность, был следующий:

Каспийский матросский полк (800 штыков).

Днепровский (900 штыков). Черноморский (600 штыков),

Кронштадский (1360 штыков).

Беломорский (970 штыков),

Конный (250 шашек).

Столкновения с матросами начались уже с 7 сентября. Наши кавалерийские части после боя у Белоцерковки принудили Каспийский и Днепровский полки отойти на Темрюк, а Черноморский на Берестовку. На следующий день, 8 сентября, красные пытались атаковать, но, понеся большие потери, отошли. Черноморский полк из Берестовки продвинулся в Андреевку.

Ген. Дьяков, оставив наблюдение за Каспийцами, двинул всю 1-ю Донскую дивизию на селение Андреевку, растянувшуюся на десяток верст. На заре 10 сентября ген. Дьяков с двумя сотнями Гундоровского полка ворвался на северную окраину селения, а гвардейская конница атаковала противника с востока.

Матросы поначалу оказали ожесточенное сопротивление, но видя охват деревни со всех сторон, пытались выйти, двигаясь сомкнутой колонной. Казаки ходили в атаку несколько раз, но упорство матросов было отчаянное, и атаки отбивались. Тогда в казачью лаву были приданы пулеметы и орудия. Был открыт огонь прямой наводкой с дистанции в версту. Снаряды ложились в самую гущу матросов. Орудия двигались перекатами: пока одно орудие стреляло, другое двигалось с казачье лавой, пока казачья бригада не бросилась в атаку. Изрубленных и убитых матросов жители села снесли на кладбище более 300. Пленных взяли 349 человек, из коих 49 командиров и комиссаров были выданы самими матросами и тут же расстреляны.

Озлобление казаков было велико: упорный бой ожесточил людей, мстили матросам за ограбление ими Дона, за расстрелы и за все их революционные бесчинства. Ленинским палачам казаки воздали должное.

Казакам достался богатый обоз, обильно снабженный продуктами и запасом сахара, 2 орудия, 12 пулеметов. Черноморский полк перестал существовать.

Потрясенные понесенными потерями и гибелью Черноморцев, красные матросы быстро отходили. Дабы сдержать их, красное командование поспешно бросило на Стародубовку свой самый сильный (1360 штыков) Кронштадский полк.

Подойдя к Стародубовской, казаки в конном строю ворвались в деревню, но, встреченные огнем красных, засевших в каменных домах, принуждены были в ожидании своей пехоты и пушек ограничиться преграждением пути отхода красным в Мариуполь.

Через два часа на повозках прибыл Гундоровский батальон и две батареи, немедленно открывшие огонь. Гундоровцы ворвались в деревню, а гвардейцы- казаки, перейдя реку, атаковали красных со стороны Покровской. Матросы, пытавшиеся отойти на Покровское, были изрублены в атаке Казачьей бригады. Гвардейцы взяли в плен 220 человек.

Часть красных отошла в каменное здание паровой мельницы и вела оттуда огонь. Артиллерийским огнем их оттуда выбили. Это были остатки только что прибывшей на фронт инженерной матросской Ораниенбаумской роты и командный состав Кронштадского полка. Им удалось пробиться до балки, и по ней эти последние 60 человек, отстреливаясь, шагом шли 4 версты, преследуемые лавою одной сотни казаков. Но появился на автомобиле Начальник дивизии ген. Дьяков с ружьем-пулеметом, и пулеметчик открыл огонь. Лава бросилась в атаку, и последние остатки красных были порублены.

Всего за бой 11 сентября противник потерял 300 убитыми и около 400 пленными. Было уничтожено два батальона Кронштадтского полка, взято три пулемета, знамя саперного полка, много повозок со снарядами и продуктами. Палачи, бросавшие в море морских офицеров живыми, с грузом на ногах, нашли здесь свой конец.

В ночь на 14 сентября Донская дивизия двинулась далее на восток, на Покровское и Никольское. Перед дивизией, почти без боя, отходила группа недавно прибывших советских полков (10-й, 11-й, 12-й и 13-й Донские и 15-й стрелковый). В них было много насильно мобилизованных красными казаков, которые не хотели сражаться. Принимая во внимание это обстоятельство, начальник дивизии ген. Дьяков решил ускорить наступление на Мариуполь.

Утром 15 сентября дивизия атаковала Мариуполь. Как только Гундоровцы выбили противника из окопов, конные гвардейцы бросились в атаку и ворвались в город. В городе было взято большое количество совершенно новых японских винтовок.

Все симпатии жителей на нашей стороне, но они боятся их проявлять, опасаясь свирепой мести, если мы покинем город. В городе было две чрезвычайки со всеми следами работы палачей. В этих зданиях удушливый трупный смрад.

День 19 сентября был кульминационным в смысле успехов на фронте: 2-я армия ген. Драценко твердо держала линию Днепра, готовая к переходу в наступление и выходу на Украину; 1-й Армейский корпус занимал Александровск. Дроздовцы и Кубанцы поднялись на север до Синельникова; Донской корпус своими тремя дивизиями стоял на границе Донской области. Настроние частей было бодрое — ожидалось дальнейшее движение в глубь Донской земли.

Но судьба сулила иное...

В конце сентября ген. Врангель приступил к осуществлению тщательно подготовленной Заднепровской операции. 25 сентября началась переправа наших на правый берег Днепра. 2-я Армия ген. Драценко неожиданно для красных переправилась в районе Александровска и Никополя и двинулась вперед. И здесь, в первые дни, определились успехи, но расширить их не удалось. Красные подтянули большие силы, понимая все значение этой операции. Руководство войсками за Днепром генералом Драценко нельзя было признать удачным. Ген. Драценко, выдающийся офицер Генерального Штаба, не обладал достаточным командным боевым опытом и решительностью. Это обстоятельство, как и смерть в бою доблестного генерала Бабиева, начальника Кубанской дивизии, служившей стержнем всей операции, — предопределило конечную неудачу. Дух войск был подорван.

Переправившиеся было части 2-й армии отошли обратно на левый берег Днепра. Последними переправились 2 октября, прикрывая отход, Самурцы и Терцы. Заднепровская операция кончилась, и надежда выхода на Украину отпала. Одновременно произошло и другое важное событие: поляки 26 сентября заключили перемирие с большевиками, а 29 сентября подписали с ними договор о прелиминарных условиях мира.

Этот акт выяснил, что заявления польских представителей о готовности установить совместные действия против большевиков не были искренними. Не могло быть сомнений, что большевики, развязав себе руки на польском фронте, все свои силы бросят на Крым. Большевики прекрасно видели опасность закрепления на юге Русской Армии и проводимой ген. Врангелем в Крыму социальной программы. Ленин заявил, что «мало заключить мир с Польшей, надо отсечь вторую руку», и приказал главкому Фрунзе во что бы то ни стало не допустить отхода войск Врангеля в Крым, окружить и уничтожить.

Ген. Врангель еще задолго до создавшейся обстановки предвидел вероятную необходимость эвакуации и принял все меры к тому, чтобы не повторились бедствия Новороссийска. Получив официальное сообщение о заключении Польшей соглашения с большевиками, а от союзников предложение отдаться на волю победителей-большевиков, — он отдал приказание быть готовым к проведению намеченного плана эвакуации.

Однако, борьбу нельзя было остановить. Стоял лишь вопрос: принимать ли бой на полях Сев. Таврии или отойти за перешейки.

1 октября состоялось совещание ген. Врангеля с его ближайшими сотрудниками — генералами Шатиловым и Кутеповым. Во внимание были приняты все детали положения и состояния и единодушно было принято решение дать бой в Сев. Таврии, в качестве последней ставки. В связи с намеченным планом была образована ударная группа — 1-я армия ген. Кутепова, которая занимала северо-западный и западный фронт, от Днепровских плавней до Черного моря, и 2-я армия ген. Абрамова, которая занимала восточный и северо- восточный фронт от Азовского моря до Днепровских плавней. Резерв Главнокомандующего составили 1-я и 2-я Донские конные дивизии и сосредоточены в районе Михайловка-Тимашевка.

Но инициатива уже перешла в руки красных. 15 октября они перешли в решительное наступление всеми своими силами, во много раз превышавшими наши силы. Главный удар наносился с запада, от Каховского плацдарма 6-ою советской армией, усиленной только что прибывшею с Польского фронта 1-ою конною армией Буденного. Обе эти армии атаковали 2-й корпус ген. Витковского, стремясь прорваться по кратчайшему пути на юг, к Перекопу, с целью отрезать остальные корпуса ген. Врангеля от Крыма. Но инициатива уже перешла в руки красных. 15 октября они перешли в решительное наступление всеми своими силами, во много раз превышавшими наши силы. Главный удар наносился с запада, от Каховского плацдарма 6-ою советской армией, усиленной только что прибывшею с Польского фронта 1-ою конною армией Буденного. Обе эти армии атаковали 2-й корпус ген. Витковского, стремясь прорваться по кратчайшему пути на юг, к Перекопу, с целью отрезать остальные корпуса ген. Врангеля от Крыма.

13-я советская армия наступала с востока, с линии Бердяны-Пологи, в направлении на Мелитополь. 4-я советская армия наступала с линии Орехово- Александровск на Васильевку-Тимашевку. 2-я конная армия, переправившись через Днепр у Никополя, наступала на Рогачик, где потеснила Корниловскую дивизию.

Тяжесть боев со значительно превосходным в силах противником, увеличилась еще неожиданно наставшими, совершенно небывалыми в Таврии 20- градусными морозами. Люди, не получившие теплой одежды, мерзли, и к потерям от огня прибавились потери обмороженными.

16 октября 4-й советской армии удалось потеснить 2-й корпус, начавший отходить на Перекоп. Одновременно, 1-я конная армия Буденного, обтекая правый фланг 2-го корпуса и уклоняясь от встречи с ударной группой ген. Кутепова, форсированным маршем двинулась к Чонгарскому полуострову, достигнув к вечеру 17 октября района Сальково-Ново Алексеевка.

Проход в Крым у Чонгарского полуострова для наших войск, находящихся в Таврии, был закрыт. Все, что было в Крыму под рукой, было двинуто к ст. Сальково, но силы наши были столь незначительны, что серьезный нажим красных в этом направлении мог бы открыть им путь в Крым. В сумерки 17 октября передовые части красной конницы подошли к Сальково, но были отбиты огнем наших слабых частей.

Ген. Врангель, в ночь с 16-го на 17-е, приказал ген. Кутепову оставить район Серагоз и спешно двинуться на Сальково, дабы прижать прорвавшегося противника к Сивашу, а ген. Абрамову приказал перебросить по железной дороге на Сальково, в тех же целях, сосредоточенную в Мелитополе 7-ю пехотную дивизию.

Утром 18 октября подошла с севера 3-я Донская дивизия генерала Гусельщикова, которая, совместно с подвезенной по железной дороге 7-й пехотной дивизией, обрушилась на главную массу конницы Буденного, занимавшую район Ново Алексеевка-Сальково-Геническ, не ожидавшую атаки с этой стороны. Противник был прижат к еще не замерзшему болотистому Сивашу.

Заметалась красная конница, прорываясь между нашей пехотой обратно на север и северо-запад. В руки доблестного генерала Гуселыцикова попала одна батарея с полной запряжкой и почти весь обоз. Однако части ген. Кутепова запоздали, находясь в районе Рождественского и Отрады, что позволило коннице Буденного ускользнуть перед фронтом конницы ген. Кутепова.

Тем не менее, главное было сделано: выход в Крым был вновь открыт. С 18-го по 20-е шли тяжелые бои по всему фронту, а 20 октября части ген. Абрамова стали втягиваться в Сальковскую теснину, проходя на Чонгарский полуостров. За ними последовали и части ген. Кутепова. К вечеру 20-го Сальковскую позицию заняла Дроздовская дивизия.

2-й Армейский корпус занял Перекопскую позицию. Марковская дивизия, часть 3- й Донской и 7-й пехотной дивизий, пройдя Геническ, попали на Арабатскую стрелку и, двигаясь кружным путем, временно находились вне боевого поля.

Русская Армия отошла в Крымскую «бутылку».

Отход частей Армии был совершен в обстоятельствах исключительной трудности. Отходили при жестоком морозе, в незимней одежде, не защищавшей от пронзительного ветра, в условиях боев, крупными переходами. Полуголодные, отдыхая по 3-4 часа, снова вступали в бой с появлявшимся со всех сторон и с преграждавшим дорогу противником.

В течение всего этого периода ген. Врангель не оставлял без внимания вопрос об эвакуации из Крыма, имея в виду вывести не только войска и учреждения, но и всех желающих, кому грозила расправа со стороны красных. Общая обстановка на фронте катастрофически ухудшалась. Казалось, сама природа ополчилась на Русскую Армию: небывалые в Крыму морозы заморозили солончаковый Сиваш.

Красные перебросили по льду Сиваша, в тыл укреплений Перекопа, две пехотных и одну кавалерийскую дивизии. Обход был соединен с ожесточенными фронтальными атаками большими силами, и Добровольцы, после упорного боя, были вынуждены в ночь на 27-е оставить Перекопский вал и отойти на Юшуньскую позицию.

Красные не остановились и, введя в дело тяжелую артиллерию и более 100 полевых орудий, атаковали Юшунь. Добровольцы доблестно защищались, и целые горы вражеских трупов выросли у разрушенных проволочных заграждений.

Красное командование безостановочно вливало в бой все новые и новые части. Добровольцы отбили 14 последовательных атак, но красные подавили своею численностью, и, в ночь с 28-го на 29-е Юшуньская позиция была оставлена. Попытка отбить ее обратно утром 29 октября успехом не увенчалась. Вслед за Юшуньской пала и Чонгарская линия обороны. Входы в Крым теперь были широко открыты.

В полночь 29 октября главком Фрунзе по радио предложил генералу Врангелю капитулировать. Самоуверенное предложение было оставлено без ответа. В тот же день, 29 октября, ген. Врангель приказал войскам оторваться от противника и следовать в заранее им назначенные порты для погрузки на суда и эвакуации заграницу. Всем желающим остаться в Крыму была предоставлена полная свобода решения.

Отступление войск шло под прикрытием 1-й конной Донской дивизии, гвардейский полк которой, оказавшись лицом к лицу с превосходной в силах конницей и пехотой противника, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, стал отходить на Воинку.

Видя трудное положение полка, 2-й гвардейский полк и 2-я бригада ген. Морозова повернули обратно и атаковали противника. Командовавший всей конницей ген. Барбович двинул в атаку и регулярную конницу.

Противник растерялся и, когда наша конница врубилась в его ряды, начал быстро отходить, бросая свои орудия. Пройдя две версты и порубив большое количество красных, наша конница повернула и, уже не преследуемая, отошла на ночлег в деревню Александровку.

Конная атака под Воинкой была последней атакой Гражданской войны.

|

Броневик Жлобы двинулся стремительно на мост, пройдя близко от кавалерийского полка; ни подбить, ни задержать его не смогли. Перейдя мост и оставляя за собой густую пыль, броневик скрылся из вида. Брошенное Жлобой войско, прибл. 2500-3000 шашек, заволновалось, потеряло строй и бесформенной массой понеслось к переправе, поражаемое перекрестным огнем всех пулеметов и огнем артиллерии. Выбравшись на другую сторону речки по мосту и в брод, наткнулось на наш бронепоезд, который открыл жестокий огонь. Плохо ориентируясь, Жлобинцы круто повернули назад и снова попали под удары Морозовской дивизии, бросившеся за ними в погоню. Конная батарея дивизии Морозова встретила их в картечь; тысячное конное стадо Жлобиной конницы метнулось в сторону, наскакивая друг на друга, бросилось убегать карьером. В течение двух-трех часов боя остатки корпуса Жлобы потеряли не менее двух третей своего состава и оставили все свои обозы. Если Жлоба после своего разгрома 21 июля подвел к Вальдгейму три тысячи всадников, то после боя с дивизией Морозова и бронепоездом ему удалось из них вывести максимум тысячу. Разгромлена она была 21 июня доблестными Дроздовцами и Корниловцами, Донцами ген. Абрамова при содействии авиации за полдня, а затем на следующий день ликвидирована дивизией ген. Морозова.

Броневик Жлобы двинулся стремительно на мост, пройдя близко от кавалерийского полка; ни подбить, ни задержать его не смогли. Перейдя мост и оставляя за собой густую пыль, броневик скрылся из вида. Брошенное Жлобой войско, прибл. 2500-3000 шашек, заволновалось, потеряло строй и бесформенной массой понеслось к переправе, поражаемое перекрестным огнем всех пулеметов и огнем артиллерии. Выбравшись на другую сторону речки по мосту и в брод, наткнулось на наш бронепоезд, который открыл жестокий огонь. Плохо ориентируясь, Жлобинцы круто повернули назад и снова попали под удары Морозовской дивизии, бросившеся за ними в погоню. Конная батарея дивизии Морозова встретила их в картечь; тысячное конное стадо Жлобиной конницы метнулось в сторону, наскакивая друг на друга, бросилось убегать карьером. В течение двух-трех часов боя остатки корпуса Жлобы потеряли не менее двух третей своего состава и оставили все свои обозы. Если Жлоба после своего разгрома 21 июля подвел к Вальдгейму три тысячи всадников, то после боя с дивизией Морозова и бронепоездом ему удалось из них вывести максимум тысячу. Разгромлена она была 21 июня доблестными Дроздовцами и Корниловцами, Донцами ген. Абрамова при содействии авиации за полдня, а затем на следующий день ликвидирована дивизией ген. Морозова. Но инициатива уже перешла в руки красных. 15 октября они перешли в решительное наступление всеми своими силами, во много раз превышавшими наши силы. Главный удар наносился с запада, от Каховского плацдарма 6-ою советской армией, усиленной только что прибывшею с Польского фронта 1-ою конною армией Буденного. Обе эти армии атаковали 2-й корпус ген. Витковского, стремясь прорваться по кратчайшему пути на юг, к Перекопу, с целью отрезать остальные корпуса ген. Врангеля от Крыма.

Но инициатива уже перешла в руки красных. 15 октября они перешли в решительное наступление всеми своими силами, во много раз превышавшими наши силы. Главный удар наносился с запада, от Каховского плацдарма 6-ою советской армией, усиленной только что прибывшею с Польского фронта 1-ою конною армией Буденного. Обе эти армии атаковали 2-й корпус ген. Витковского, стремясь прорваться по кратчайшему пути на юг, к Перекопу, с целью отрезать остальные корпуса ген. Врангеля от Крыма.