Настоящий отрывок из записной книжки Достоевского не вошел ни в одно Собрание его сочинений. Он написан для себя для себя, как интимнейшая медитация в трагический момент жизни: в момент смерти его первой жены. Ведь момент смерти есть момент жизни, и, быть может, самый значительный и загадочный. Ведь момент смерти есть момент жизни и, быть может, самый значительный и загадочный. Значительный - потому, что ставит под вопрос значение всех других моментов жизни, начиная с момента рождения. Рождение оставляет открытым вопрос о смысле и значении жизни; но смерть со всей силой ставит этот вопрос. Мысль о смерти каждого делает философом и мистиком.

Но есть разная философия и разная мистика. Один говорит: «ешь, пей и веселись, ибо завтра смертию умрешь»; другой говорит: «не могу есть, пить и веселиться, ибо завтра смертию умру». Иное миросозерцание кажется пошлым, никому ненужным и неинтересным перед лицом смерти, перед лицом трагизма (фокус трагизма есть смерть). Весь мировой материализм, «научный» позитивизм, начиная от Эпикура до Спинозы и от Спинозы до Маркса — не выдерживает взгляда смерти, не выносит испытания трагизма.

«Мудрый ни о чем не думает меньше, как о смерти, ибо мудрость есть мудрость жизни, а не смерти» (Спиноза). Неправда, ибо «житейская мудрость», игнорирующая трагизм, кажется глупостью перед лицом смерти. Современная психология и философия думает как раз наоборот: нормальная психология второй половины жизни есть психология приготовления к смерти (Юнг). Вся философия Гейдеггера есть философия, исходящая из принципа конечности всякой жизни (Sein zum Ende). В противоположность Спинозе он мог бы сказать: только глупец не думает о смерти. В этом смысле я современная философия и современная психология возвращаются к Платову, утверждающему, что жизнь истинного философа есть приготовление к смерти (Федон).

Инфантильная философия марксизма не додумалась до мысли о смерти. Она может сказать: «марксист ни о чем не думает меньше, как о смерти»… Один комсомолец, впрочем, догадался спросить: зачем мне все это грядущее торжество социализма, когда я умру? Что мог ему дать марксизм, кроме забавных пошлостей? «Страх смерти есть мелкобуржуазное явление, пролетариат и коллектив не умирает!» Неправда, пролетариаты и коллективы, народы и земли, планеты и светила — умирают. Пафос пятилеток и классовой борьбы есть вздор перед проблемой энтропии. Как бы ни была задавлена личность в коллективизме, личное горе и личный трагизм имеют для нее абсолютное значение. Отсюда невероятное количество самоубийств в коммунизме и притом со стороны лиц, наиболее значительных и талантливых. Марксизм не может утешить в трагизме, ибо он не знает трагизма: это без трагическое миросозерцание инфантильного активизма.

Катаев в своем рассказе «Огонь» изображает, как у марксиста - антирелигиозника сгорела любимая жена. Этот абсолютный трагизм никак не предусмотрен в его диалектическом материализме. Он не становится религиозным, нет; он убежден, что и христианское Провидение ничего не может здесь объяснить, но с кем ему поговорить, кто может понять глубину проблемы? Он знает, что беседовать с «товарищами» об этом бесполезно и идет к тому самому запуганному священнику, против которого он победоносно выступал на диспутах, идет — не для того, чтобы покаяться, но чтобы спорить с Богом и богохульствовать.

Может показаться, что философская проблема бессмертия души несовременна по сравнению с проблемой социализма. Иным кажется, что во время мирового кризиса и великих социальных потрясений некогда медитировать о бессмертии. Но смерть не считается ни с какой историософией, ни с какими злобами дня: она их упраздняет, как упраздняет борьбу, ненависть, гнев и страсть:

«Пред нею гаснут пятна гнева,

Жар сладострастия бежит»...

Пред нею становятся бессмысленными иные проблемы, и особенно проблема производства и распределения. Пред нею исчезают классы и с ними классовое сознание. Вот что выражено ясно в трагическом рассказе Катаева.

Но удивительно вот что: не все исчезает и съеживается пред лицом смерти, как съеживается социальный вопрос. Личность может устоять пред нею и сморить ей в глаза, не опуская взора. Личность не съеживается пред лицом смерти, а даже часто вырастает во весь рост. Подвиг, заслуга, грех, раскаяние — сохраняют значение пред лицом смерти: они равнозначительны и равносильны. Так же, как и личность, они могут игнорировать смерть и побеждать смерть. Смерть есть великий метафизик, она считается только с метафизическими сущностями и с метафизическими проблемами. Остальное для нее — солома. И она каждого делает метафизиком, ибо заставляет каждого в конце концов «перейти из времени в вечность».

Почему так пошло сказать, что смерть есть мелкобуржуазное явление? А потому, что отношение к смерти здесь выводится из социализма; тогда-как, наоборот, отношение к социализму должно выводится из вопроса о смерти или бессмертии) личностии человечества. Пошлость марксизма и даже его комизм состоит в извращении иерархии ценностей и иерархии идей.

В приводимом отрывке выступает все философское величие Достоевского. Всегда и везде он философствует из глубины трагического конфликта. Всякую другую спокойную и успокаивающую философию он называет «пищеварительной» философией. Единственное существо, которое знает все глубины человеческого трагизма, - это Христос; и единственное существо, которое знает преодоление трагизма, которое посылает Утешителя, которое знает победу над смертью в величии воскресения и вечной жизни, - это Христос. Вот почему Достоевский, вся жизнь которого была Голгофой, мог в своей философии исходить только из Христа. Нет другой подлинной философии и подлинной мистики трагизма.

Метафизика смерти ставит сразу все проблемы посюстороннего и потустороннего мира. И потому медитация Достоевского вырастает в грандиозную этическую систему, решающую проблему смысла жизни, смысла любви, смысла развития и вечного человеческого стремления к совершенству.

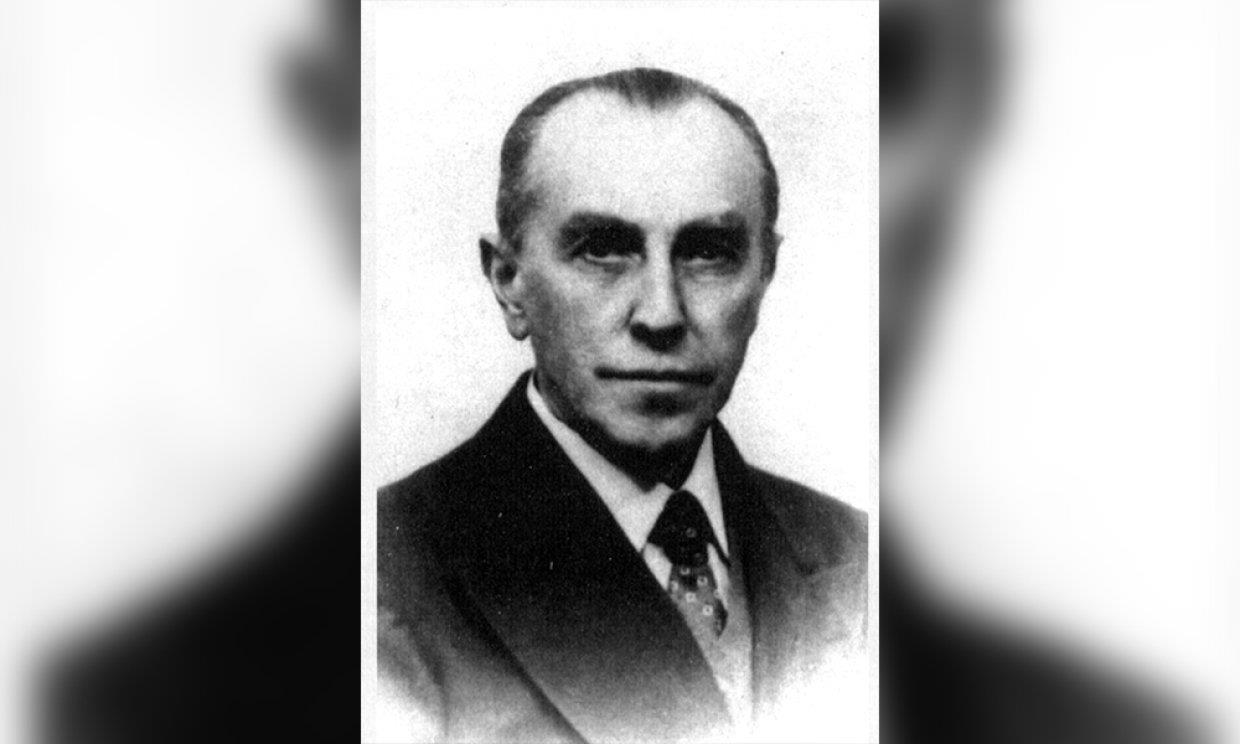

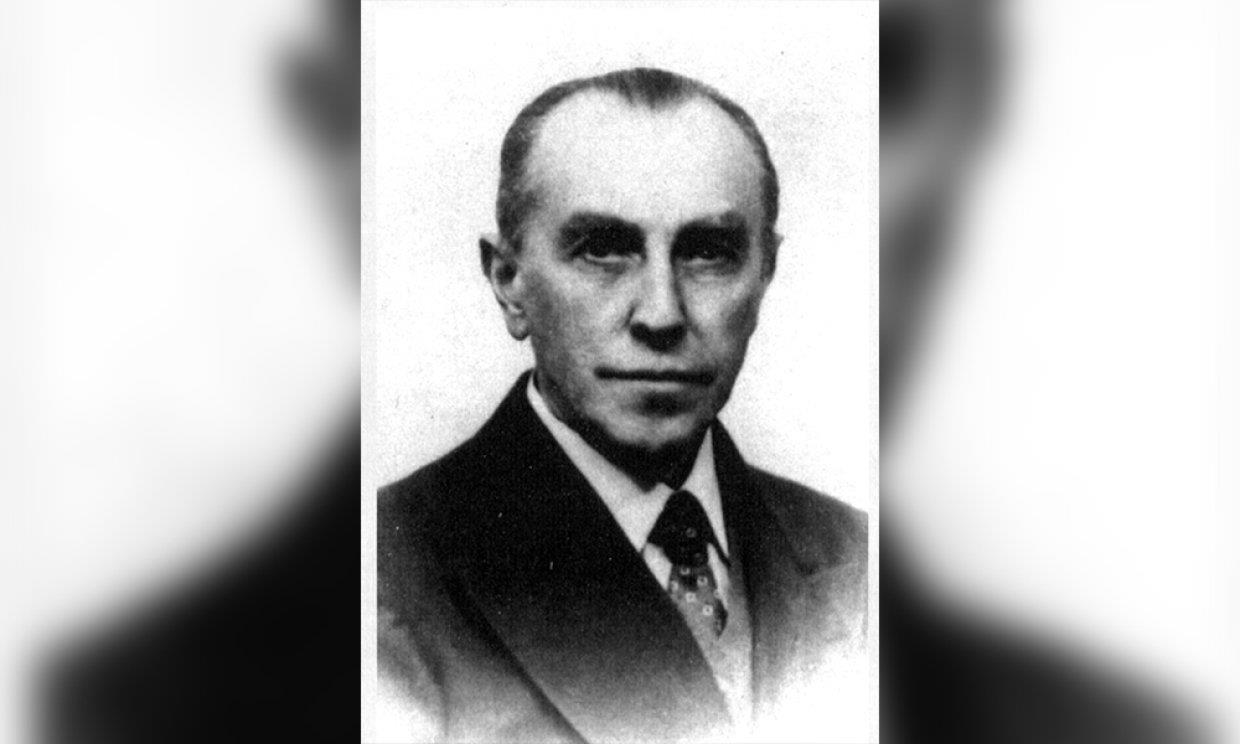

Но к этому отрывку можно еще подойти и с другой стороны. В нем заключена потусторонняя разгадка великой психологической загадки одной любви. Весь роман Достоевского с Марией де Констан (по мужу Исаевой) был сплошным взаимомучительством. И однако, он писал о ней после ее смерти своему другу Врангелю: «О, мой друг, она любила меня беспредельно, и я любил ее без меры, но мы жили не счастливо. Но если мы были положительно несчастны вместе, в силу ее странного, подозрительного, болезненно-фантастического характера, то все же мы никогда не переставали любить друг друга, и даже, чем более мы были несчастны, тем более мы привязывались друг к другу. Это была женщина самая благородная, самая честная, самая великодушная из всех, каких я знал в моей жизни…»

В них было какое-то взаимное притяжение, даже сходство (разве нельзя сказать о самом Достоевском, что у него характер «странный, подозрительный, болезненно-фантастический?»), - и вместе с тем принципиальная несовместимость и дисгармония. В их романе была какая-то трудно понимаемая правда и ценность и какая-то очевидная уродливость.

Весь отрывок покоится на евангельском тексте «не женятся и не посягают, а живут, как ангелы Божий». Философски он означает трансцендентный идеал андрогинного соединения, но психологически, психоаналитически он свидетельствует о другом. Подсознание говорит: нельзя было жениться и посягать, нужно было жить, как ангелы Божий! Мы имеем редкий, но интересный феномен двух лиц разного пола, предназначенных друг для друга, влекомых друг к другу таинственным притяжением, но не притяжением эротическим. Половинки, но несоединимые в земном плане. Она любила его идеальное Я, его небесный образ, могла целовать ему руки, признаваясь в земной страсти к другому, но никогда не могла, в сущности эротически, принять его земную, эпилептическую оболочку. Он тоже любил ее вначале и в конце как сестру. («вы женщина изумительная, сердце изумительной детской доброты, вы были мне более, чем сестрой»), но не удержался и стал «посягать». Странным образом «священная болезнь» наказала его страшным припадком, трагически разрушив их первую ночь, а в сущности, и все их семейное счастье.

Все трагично в жизни Достоевского, и прежде всего его первый роман и брак. Стоит вспомнить и продумать его захватывающие перипетии - они много дают для философии любви. Достоевский проявил титаническое напряжение в завоевании любимой женщины, но он забыл, что в любви есть нечто, что даруется даром (gratia gratis data), что ускользает от всякой воли, от всякой заслуги, от всякого подвига. Женская любовь увенчивает заслуги и подвиги до их совершения (Wenn es auch nie geschiet). Она радуется, если они действительно будут совершены («я была права!»), но она восхищается и теми, которые могли бы быть совершены и для которых, вероятно, не представилось удобного случая. Поэтому есть дары любви, которых никогда не должна добиваться самая отважная рыцарская воля. Эрос мстит жестоко за всякое малейшее принуждение. В любви все самое ценное рождается, а не творится. Эрос мирится только с одним принуждением и завоеванием: когда его принуждают к тому, чего он, в сущности, изначально и бессознательно желал.

Трагедия первой большой любви Достоевского состояла в том, что он имел против себя все подсознание любимой женщины, а за себя - только ее сознание. И при этом он знал это своим подсознанием и утверждал обратное своим сознанием. Это была сознательная любовь при сплошной подсознательной борьбе, насилии и ненависти. Поэтому после смерти Маши основное страдание от недостатка любви и жертвы: почему невозможно было возлюбить до конца, святой любовью? Что препятствовало, что связывало?

Работая в архивах Достоевского, я нашел эту медитацию в его записной книжке, среди ежедневных записей расходов, долгов, неожиданных афоризмов, отрывочных мыслей. Не без трепета касался я этой старинной книжки в коричневой коже с золотым обрезом и золотой тисненой надписью: Notes. По множеству причин я был связан в желании опубликовать этот отрывок, и лишь теперь, когда он продан Пипперу в Мюнхене, я считаю себя свободным. Во всяком случае, этот отрывок никогда не появлялся в зарубежной печати. Когда он был мною прочитан на юбилейном собрании в память Достоевского, я мог убедиться, что он неизвестен никому, даже знатокам Достоевского.

* * *

«16 апреля. Маша лежит на столе. Увижусь ли я с Машей? Возлюбить человека, как самого себя, но заповеди Христовой - невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный, от века идеал, к которому стремится, и по закону природы должен стремиться человек. – Между тем после появления Христа как идеала человека во плоти, стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтобы человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может делать человек из своей личности, из полноты развития своего я, - это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Таким образом, закон я сливается с законом гуманизма, и в слитии оба, и я и все (по-видимому, две крайние противоположности), взаимно уничтожаясь друг для друга, в то же самое время достигаю! и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо.

Это и есть рай Христов. Вся история как человечества, так отчасти и каждого отдельно есть только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели.

Но если это цель окончательная человечества (достигнув которой, ему не надо будет развиваться, т. е. достигать, бороться, прозревать при всех падениях своих идеал и вечно стремиться к нему, - стало быть, не надо будет жить) - то, следственно, человек есть на земле существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное.

Но достигать такой великой цели, по моему рассуждению, совершенно бессмысленно, если при достижении цели все угасает и исчезает, т.е. если не будет жизни у человека и по достижении цели.

Следственно, есть будущая, райская жизнь.

Какая она, где она, на какой планете, в каком центре, в окончательном ли центре, т.е. в лоне общего синтеза, т.е. Бога? - Мы не знаем. Мы знаем только одну черту будущей природы будущего существа, который вряд ли будет и называться человеком (следовательно, и понятия мы не имеем, какими будем существовать). Эта черта предсказана Христом, - великим и конечным идеалом развития всего человечества, представшим нам, по закону нашей истории, во плоти; эта черта:

«Не женятся и (не) посягают, а

живут, как ангелы Божий»,

черта глубоко знаменательная.

1) Не женятся и не посягают, ибо не для чего: развиваться, достигать цели посредством смены поколений уже не надо и

2) женитьба и посягновение на женщину есть как бы величайшее отталкивание от гуманизма, совершенное обособление пары от всех. (Мало остается для всех.) Семейство, т.е. закон природы, но все-таки ненормальное, эгоистическое в полном смысле состояние от человека. Семейство - это высочайшая святыня человека на земле, ибо посредством этого закона природы человек достигает развитием (т.е. сменой поколений), цели. Но в то же время человек по закону же природы, во имя окончательного идеала своей цели должен беспрерывно отрицать его. (Двойственность.)

Антихристы ошибаются, опровергая христианство следующим основным пунктом опровержения: «Отчего же христианство не царит на земле, если оно истинно; отчего же человек до сих пор страдает, а не делается братом друг другу?»

Да очень понятно, почему: потому что это идеал будущей окончательной жизни человека, а на земле человек в состоянии переходном. Это будет, но будет после достижения цели, когда человек переродится по законам природы окончательно в другую натуру, которая не женится и не посягает.

и 3) Сам Христос проповедовал свое учение как идеал, сам предрек, что до конца мира будет борьба и развитие (учение), ибо это закон природы, потому что на земле жизнь развивается, а там - бытие полное синтетически, наслаждающееся и наполненное, для которого, стало быть, «времени не будет».

Атеисты, отрицающие Бога и будущую жизнь, ужасно наклонны представлять все это в человеческом виде, тем и грешат. Натура Бога прямо противоположна натуре человека. Человек, по великому результату науки, идет от многоразличия к синтезу, от фактов к обобщению их и познанию. А натура Бога другая. Это полный синтез всего бытия, саморассматривающий себя в многоразличии, в анализе.

Но если человек не человек - какова же будет его природа?

Понять нельзя на земле, но закон ее может представляться и всем человечеством в непосредственных эманациях (Прудон. «Происхождение Бога») и каждым частным лицом.

Это слитие полного я, т.е. знания и синтеза, со всем. «Возлюби все, как себя». Это на земле невозможно, ибо противоречит закону развития личности и достижения окончательной цели, которым связан человек. Следовательно, это закон не идеальный, как говорят антихристы, а нашего идеала.

Итак, все зависит от того, принимается ли Христос за окончательный идеал на земле, т.е. от веры христианской. Коли веришь во Христа, то веришь, что и жить будешь вовек.

Есть ли в таком случае будущая жизнь для всякого Я? Говорят, человек разрушается и умирает весь. Мы уже потому знаем, что не весь, что как физически рождающий сына передает ему часть своей личности, так и нравственно оставляет память своим людям (Поминание вечной памяти на панихидах знаменательно), т.е. входит частью своей прежней, жившей на земле личности, в будущее развитие человечества. Мы наглядно видим, что память великих развивателей человека живет между людьми (равно как и злодеев развития) и даже для человека величайшее счастие походить на них. Значит, часть этих натур входит и плотью и одушевленно в других людей. Христос весь вошел в человечество, и человек стремится преобразиться в Я Христа как в свой идеал.

Достигнув этого, он ясно увидит, что и все, достигавшие на земле этой цели, вошли в состав его окончательной натуры, т.е. во Христа (синтетическая натура Христа изумительна. Ведь это натура Бога, значит, Христос есть отражение Бога на земле). Как воскресает тогда каждое Я - в общем синтезе, - трудно представить.

Но живое, не умершее даже до самого достижения и отразившееся в окончательном идеале, должно ожить в жизнь окончательную, синтетическую, бесконечную. Мы будем лица, не переставая сливаться во всем, не посягая и не женясь, и в различных разрядах («В дому Отца моего обители мнози суть»).

Всё себя тогда почувствует и познает. Навечно. Но как это будет, в какой форме, в какой природе - человеку трудно и представить себе окончательно.

Итак, человек стремится на земле к идеалу, - противоположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, т.е. не приносил любовь в жертву своего Я людям или другому существу (Я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, т.е. жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна (а?).

Учение материалистов, - всеобщая косность и механизм вещества, значит смерть.

Учение истинной философии - уничтожение косности, т.е. центр и синтез Вселенной и наружной формы ее - вещества, т.е. Бог, т.е. жизнь бесконечная».

* * *

Изумляет рациональная форма философствования и сила доказательства в этом отрывке, он хочет быть несомненным, неопровержимым для всякого атеиста, позитивиста, материалиста. В него Достоевский вложил свою железную логику и вместе с тем свое основное мистическое прозрение, свою основную эстетическую интуицию.

Прежде всего, никто не может утверждать полную смертность человека; никто не может отрицать проблему бессмертия: в той или другой форме она существует для всякого неверующего: «Говорят, человек разрушается и умирает весь», - неправда! Существует несомненное бессмертие материальное, органическое и духовное. Развитие рода, память истории («Вечная память») сохраняет в себе все прошедшие времена, все когда-то жившие индивидуальности. Такое позитивно-научное бессмертие никем не может быть отрицаемо: ни физиком, ни геологом, ни биологом, ни психологом. Для физика оно покоится на принципе сохранения материи и энергии. Для наук о жизни оно покоится на идее эволюции: ее то Достоевский и берет в основание, С точки зрения эволюции вечно существует и живет в каждом моменте настоящего все, что было. В современной геологической структуре Земли увековечены все бурные моменты истории этой планеты. Современная психология утверждает то же относительно человеческой души: в подсознании скрываются древние пласты, содержащие в себе всю историю пережитых человечеством душевных восприятий и эмоций (Юнг). Это одинаково верно для истории неба, истории человечества и истории души.

Но такого статического бессмертия недостаточно человеку. Недостаточно бессмертие субстанциональное, бессмертие химического элемента, бессмертие органической клетки, даже бессмертие душевной субстанции (в духе Декарта). С точки зрения такого бессмертия ничего не изменяется, тогда как в эволюции все изменяется. Недостаточно вечно жить в прошлом, недостаточно и того, что прошлое вечно живет в настоящем. Человеческая жажда бессмертия есть жажда жить в будущем, жить «во все времена». Это - идея динамического бессмертия, к которой приходит Достоевский. Статическое бессмертие материи недостаточно, движущееся, но консервативное бессмертие сохранения рода, сохранения клетки - недостаточно.

Но, может быть, никакого иного и нет? Так скажет позитивно-атеистический мыслитель. Однако и он не сможет остановиться на простом отрицании. Существует некоторое идеальное состояние бессмертия, которым мы не обладаем, но к которому стремимся. Существует несомненный психологический факт, более того, неотъемлемое свойство души: стремление к бессмертию. Проблему бессмертия нельзя отрицать: человек создан так, что он действительно жаждет некоторой идеальной полноты неумирающей жизни; и вместе с тем он ею не обладает, а потому всегда может сказать, что «нет бессмертия». Здесь выступает вся сила платоновской диалектики: человек не смертен и не бессмертен - он лишь стремится к бессмертию! Это и есть динамическая установка Достоевского: человек на земле есть переходное, неполное, незаконченное существо, вся его жизнь есть развитие, борьба, стремление.

Существует ли высшее духовное, динамическое бессмертие? Бессмертие личности, ее замыслов и достижений, ее идеалов и устремлений? Будет ли жить все задуманное и невыполненное, все страстно-желанное и неудавшееся? Ответ: идеал такого бессмертия стоит перед нами, он есть неотъемлемое свойство души. Можно отрицать факт бессмертия, но нельзя отрицать идеал бессмертия. Во времена Леонардо да Винчи можно было отрицать факт полета, но нельзя было отрицать проблему летательной машины; и при этом в сфере духовной жизни, стремления и творчества все факты вытекают из поставленных проблем, из творческих идеалов

Возможно ли, однако, достижение этого идеала? Не бессмыслен ли он? Прежде всего, невозможность достижения ничего не говорит против идеала (старая мысль Канта), Невозможно быть в современных условиях абсолютно здоровым, но от этого здоровье не перестает быть вечным идеалом медицины. Вся история человечества определяется стремлением достигнуть недостижимых идеалов справедливости и свободы и любви. Культура и история невозможны без творческого стремления к некоторому идеалу, хотя бы неясному, рационально-невыразимому. История есть тоже эволюция, только эволюция духовно-творческая.

Достоевский кладет в основу своего размышления несомненное понятие развития. Всякое развитие утверждает и содержит в себе некоторое бессмертие. История человечества есть тоже развитие, но творческое, такое, которое ставит себе вопрос: во что человечество желает развиться? Это творческое развитие содержит в себе особую творческую идею бессмертия. Эволюция есть обогащение бытия, нарастание жизни, а потому в ней уже содержится проблема полноты и завершенности жизни. Человечество творит свою историю, определяясь предчувствием какой-то конечной полноты и завершенности жизни, определяясь конечной целью - идеалом. Оно как бы строит великий храм жизни, в котором, когда он будет завершен, не только будет воплощена идея архитектора, но навеки будет сохранено каждое творческое усилие каменщика, каждый положенный им камень (метафора ап. Павла). Вот это особое бессмертие через творческий идеал, специально христианское динамическое бессмертие через конечную цель, бессмертие «в конце концов». Это чисто христианская идея, родственная платонизму, но совершенно противоположная индийской идее бессмертия.

Понять, какое это бессмертие, в какой форме бытия, можно, конечно, только представив себе, какой храм здесь строится, какого стиля и каким будет положение каждого кирпича; иначе говоря, нужно представить себе христианскую идею искомого совершенства, искомой полноты бытия. Достоевский прекрасно понимает ее непостижимость, ее предельную невыразимость в понятиях, понимает иррациональность воплощенного идеала, но вместе с тем этот идеал должен быть как-то понятен, даже нагляден и кое в чем ясен, даже логичен, ибо он дает направление, как бесконечно далекие звезды.

Таким идеалом для христианина является Христос, «идеал человека во плоти», он нагляден, сразу понятен сердцу и вместе с тем невыразим в понятиях и полон тайны. Он есть полнота жизни, красота и завершенность («синтетическая натура Христа изумительна»). Если бессмертие динамическое есть бессмертие через идеал, то для христианина оно есть бессмертие через Христа: «Коли веришь во Христа, то и жить будешь вовек».

Здесь выступает с совершенной ясностью другое стремление Достоевского. Христианский идеал вовсе не должен быть убедителен только для христиан, он есть единственно возможный и единственно мыслимый идеал, который в конце концов бессознательно утверждается и всяким неверующим идеалистом (впоследствии мысль Соловьева). Он есть «вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек». В нем есть своя логичность, своя разумность (Логос), и кое в чем он выразим и для нас со всей понятностью и убедительностью: «Высочайшее, последнее развитие личности, полнота развития своего Я - это отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно». Вот в этом принципе, в этой идеальной аксиоме, в этой логике сердца, думает Достоевский, нельзя сомневаться. И в этом он прав - здесь существует высшая духовная очевидность.

Достоевский формулирует здесь этический идеал сначала в одном аспекте, в аспекте отношений между личностью и общиной, между «Я» и «все», иначе говоря, в аспекте соборности. И вот как он формулирует этот принцип соборности: индивидуальная личность и община всех лиц («по-видимому, две крайние противоположности») достигают предела развития, жертвуя друг другу всем, «взаимно уничтожаясь друг для друга» и в этом уничтожении обретая всю полноту бытия. Это значит, что личность отдает себя обществу (всем и каждому) всецело, но, с другой стороны, и общество отдает себя личности, каждой отдельной индивидуальности,- тоже всецело, представляет каждой личности все свои общественные силы, заботы и организацию всецело для ее расцвета и развития. Здесь Достоевский с поразительной проницательностью формулировал совершенно парадоксальный принцип христианской этики: индивидуум и всеобщность равноценны. Эта мысль была совершенно непонятна античному миру, была непонятна платоновскому коммунизму и остается непонятной коммунизму современному. Для них личность никогда не может быть равноценна общине и государству. Но христианская формула соборности отрицает и противоположное искажение: отрицает эгоистический индивидуализм XIX века, в котором личность использует все силы общества и организации исключительно для своих выгод и целей. Это неустойчивое, лишь идеально возможное равновесие двух равноценных противоположностей (я и все) составляет принцип соборности, братства, христианской любви. Кто может демонстрировать более высокий и более совершенный идеал, пусть это сделает.

Принцип этого идеала есть принцип единства противоположностей (я и все). Вот почему Достоевский говорит о синтетической природе Христа и Бога. Соборность есть единство противоположностей и, следовательно, единство всех, всеединство. Любовь всех есть единодушие и единомыслие, следовательно, тоже всеединство. Идея всеединства, любимая идея русской философии, сформулированная потом Соловьевым, целиком здесь находится у Достоевского. Мы видим здесь основную интуицию его мистики и его эстетики, интуицию универсальной гармонии, выраженную здесь в этическом аспекте; но она, по существу, далеко выходит за пределы этики. Соборность и любовь выходят за пределы отношений человека к человеку, любовь расширяется до пределов всего мира, всей Вселенной, до пределов настоящего всеединства («Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят…» - слова, выражающие экстаз полноты и гармонии, чувство рая у князя Мышкина).

Соборность превращается в единый собор, объемлющий всю полноту жизни и всю красоту бытия, которая «спасет мир». Чувство универсальной гармонии как красоты бытия («целуйте землю») есть основная творческая и мистическая интуиция Достоевского, его переживание райского бытия. Прозрение рая как гармонии бытия, как счастья и избытка есть и у Пушкина в сильнейшей степени, но у него - в творческом изобилии, в творческой игре, в моцартовской беззаботности; напротив, у Достоевского - в жизненном трагизме, в страданиях и лишениях. В трагизме он предчувствует разрешение, предчувствует Утешителя, дарующего благодать, гармонию, грацию. Как маркиз Поза, приговоренный к смерти, он восклицает: «Боже, как жизнь прекрасна!»

Чувство полноты и гармонии, чувство восхищения переживается когда-либо каждым человеком в момент духовного восторга, удивления перед героизмом или святостью, изумления перед великим произведением человеческого гения или красотой космоса. Все это лишь предвосхищение полноты и гармонии, постоянно присутствующей во всяком развитии и ведущей нас в творчестве. Как его пережить, этот райский мистический опыт, это чувство бескорыстной радости и блаженства?

Ответ Христа: путь жертвы, полная отдача своего малого «я». «Возлюби все, как себя» - эта заповедь остается одной и той же и для ученого, и для художника, и для святого - через нее душа раздвигается до пределов Вселенной («О, если бы мог в свои объятья я вас, враги, друзья и братья, и всю природу заключить!»), любовно охватывает весь мир, охватывает прошлое и будущее, принимает в себя все души и все сердца, становится «всеединой». И тогда времени больше нет, как нет и пространства и разделения. Миг вечности в предвосхищении. Только тогда можно сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

В такой концепции бессмертия человеку предоставляется как бы выбор между высшей и низшей вечностью, между вечностью и бессмертием косного вещества (энтропии) и между уничтожением косности, которое есть дух, жизнь и полнота. Путь к этой высшей и духовной вечности есть жертва, но жертва - чем? Неполным, ограниченным, закованным, малым своекороcтным я (о нем сказано: если кто душу свою сохраняет, погубит ее). Эта «жертва» есть великое освобождение, необходимое для всякого творчества, научного, художественного, эпического, она есть выход из порочного круга эгоизма и солипсизма, выход в полноту всеединства.

И еще одна мысль в этом отрывке Достоевского, которую мы рассмотрели лишь в качестве психологического симптома его личной драмы. Как такой идеал, и с ним такая идея бессмертия, оценивает брак, любовь, семью? Что бессмертно в половой любви, что имеет в ней вечное значение? Достоевский отвечает: деторождение, продолжение рода и родовая любовь имеют смысл во времени, но не в вечности, имеют смысл в течение развития человечества, в течение переходного состояния, но не в окончательном идеале, не в полной завершенности и гармонии Вечное значение имеет только гармония двух взаимно восполняющих индивидуальностей как двух противоположностей. Отсюда - двойственный взгляд на семью: «Семейство - это высочайшая святыня на земле» (залог развития, смены поколений, движения к идеалу), но не на небе, ибо там развитие и стремление не нужны. Семья есть, с одной стороны, преодоление эгоизма, зарождение и вечный символ любви; но вместе с тем существует и семейный эгоизм, и ложная самодостаточность семьи. Это те самые идеи, которые заложены в платоновском учении об Эросе и впоследствии с таким блеском развиты Соловьевым в его «Смысле любви». Можно только удивляться, в какой степени у Достоевского присутствуют любимые идеи русской философии; христианский платонизм, космизм и идея всеединства. Он предвидел даже ту дилемму, в которой может быть выражена философская трагедия современной России: всеобщая косность и механизм вещества (учение материалистов) - «или уничтожение косности, т.е. центр и синтез Вселенной и наружной формы ее - вещества, т.е. Бог, т.е. жизнь бесконечная». |